ポータブル電源を買ったものの、使わずに長期間放置していませんか?

これは、

ポータブル電源の寿命を縮める行為

なので絶対にやめてください。

私も何も考えずポータブル電源を放置していました。

ですが、

2018年の胆振東部地震で3日間の停電を経験、いざという時にポータブル電源が使えなければ命に関わる!と痛感。

現在は4機種のポータブル電源を管理し、いつでも使えるよう正しいメンテナンスを実施しています。

この記事では、

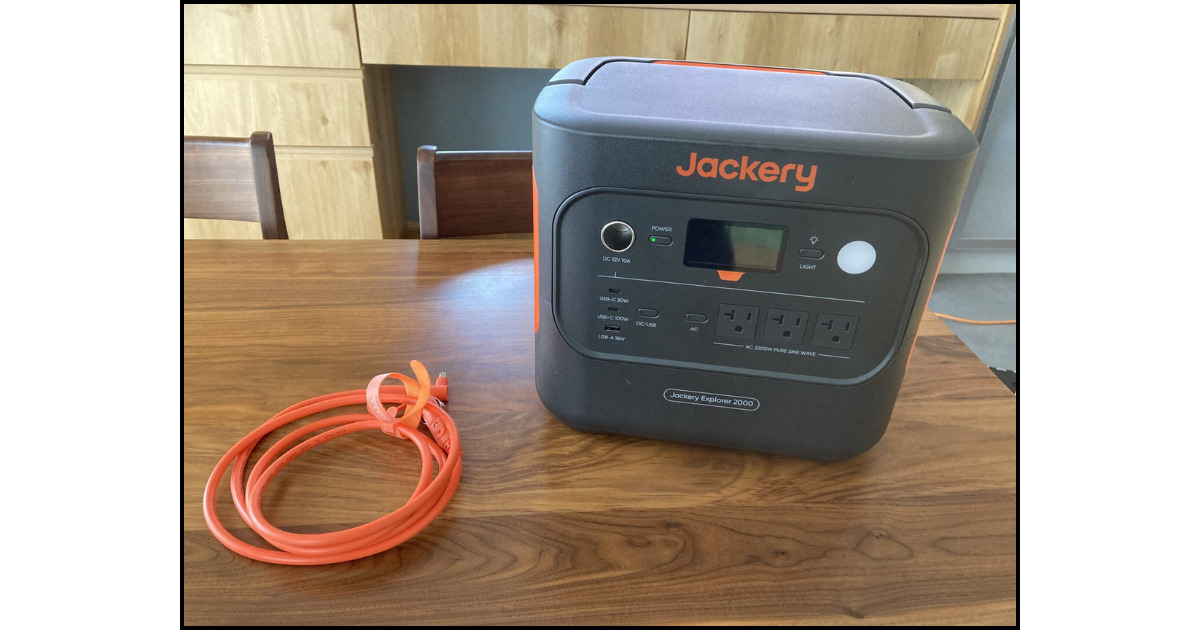

電子レンジやドライヤーなど高出力家電も動かせるJackery 2000 NEWをはじめ、実際に使っている経験から生まれた5つのメンテナンス術

をお伝えします。

月10分の作業で、あなたの家族を守る備えを万全にしましょう。

目次

ポータブル電源の長期保管が重要な理由【停電経験から学んだこと】

ポータブル電源は災害時の命綱ですが、正しく保管しなければいざという時に使えません。

私は2018年の胆振東部地震で3日間の停電を経験し、ポータブル電源の重要性を身をもって体験しました。

現在は4機種のポータブル電源を保有していますが、それぞれに適切なメンテナンスを施すことで、緊急時に確実に動作する状態を維持しています。

長期保管とメンテナンスを怠ると、バッテリーの劣化が進み、本来の性能を発揮できなくなるため、定期的な管理を実施しましょう。

胆振東部地震で3日間の停電を経験して分かったこと

2018年9月6日の胆振東部地震では、北海道全域がブラックアウトし、我が家も3日間電気のない生活を強いられました。

このときはポータブル電源を保有しておらず、

スマートフォンの充電や照明の確保ができない、冷蔵庫の食材をダメにしてしまった、

など肉体的にも精神的にもキツい生活を送りました。

この経験から、

災害時に本当に役立つポータブル電源には2000W以上の出力が必要だ!

と痛感。

現在は『Jackery 2000 NEW』をメイン機として活用

しています。

停電時にポータブル電源があってもバッテリーが劣化していては意味がないため、

日頃からの長期保管メンテナンスが生死を分ける

と言っても過言ではありません。

4機種を保有して分かった長期保管の必要性

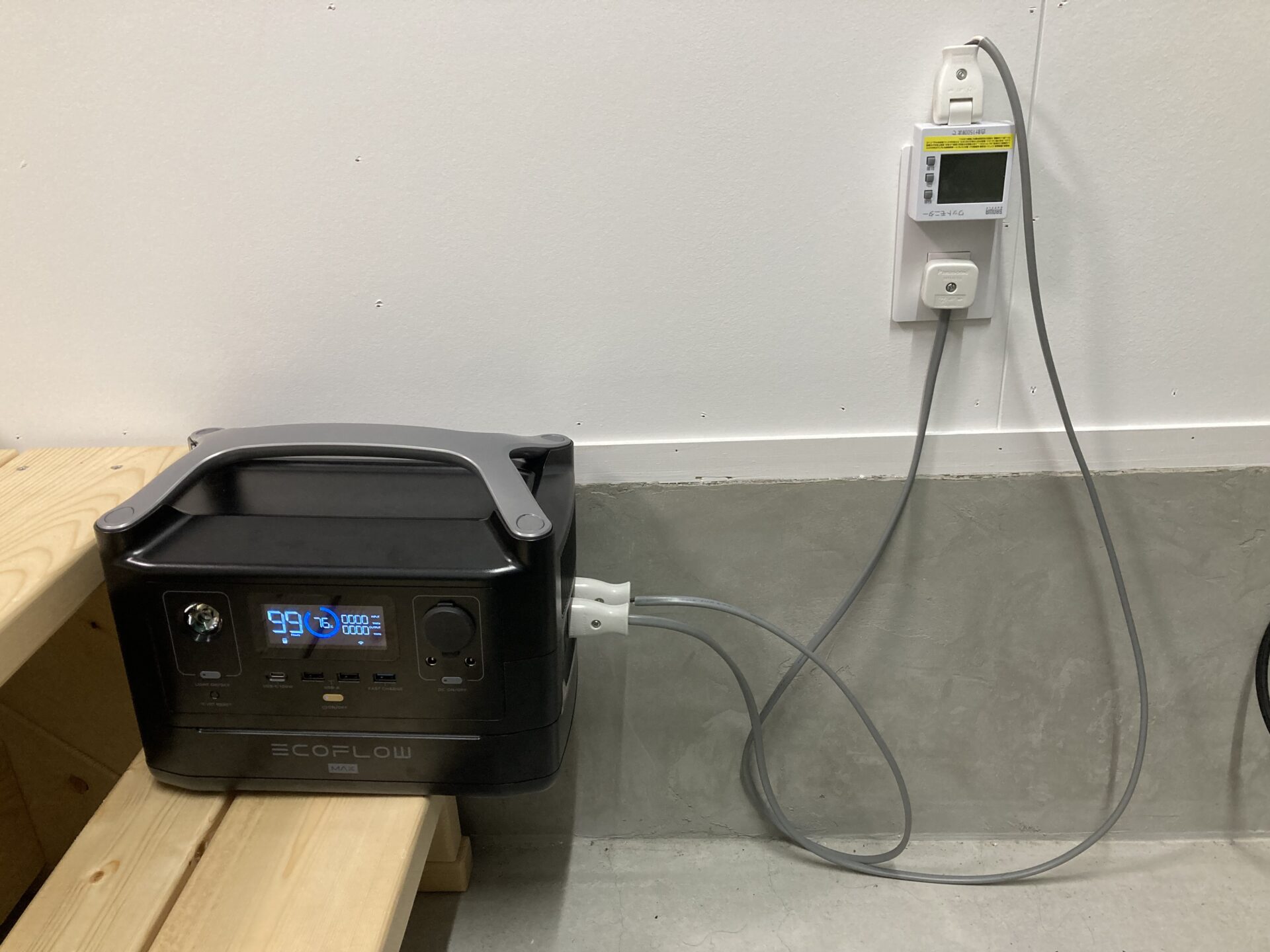

現在、私は『Jackery 2000 NEW』、『ホンダ リベイド E500』、『JVC BN-RB37-C』、『EcoFlow RIVER MAX』の4機種を保有しています。

複数のポータブル電源を管理する中で気づいたのは、

メーカーごとに最適な保管方法やメンテナンス頻度が異なる

ということです。

例えば、

Jackery 2000 NEWは自己放電が比較的少なく管理しやすいですが、他の機種では月1回の充電チェックが欠かせません。

また、

普段使いしているメイン機と非常用として保管している機種では、バッテリーの劣化スピードにも明確な差が出てきます。

ポータブル電源を長期保管するには、

単に放置するのではなく、計画的なメンテナンスサイクルが必要

なのです。

放置すると起こるバッテリー劣化の恐怖

ポータブル電源のバッテリーはリチウムイオン電池が主流で、放置すると確実に劣化が進行します。

その中でも、

充電したまま長期間放置すると過充電状態が続き、バッテリーセルの寿命が縮む原因

になるので注意してください。

逆に完全に放電した状態で保管すると、過放電によりバッテリーが再起不能になるリスクも高まります。

充電しすぎもダメ、何もせず放っておきすぎもダメ、、

私の経験では、

半年間メンテナンスせずに放置したポータブル電源は、容量が約30%も低下

することがわかりました。

さらに怖いのは、

劣化したバッテリーは発熱や膨張のリスクが高まり、最悪の場合は発火事故につながる可能性もある

ことです。

ポータブル電源を長期保管する前の準備【メンテナンスの基本】

長期保管を始める前の準備が、その後のバッテリー寿命を大きく左右します。

- 適切な充電残量での保管

- 本体の清掃

- 保管環境の整備

この3つの基本を押さえることで、劣化を最小限に抑えられます。

私は4機種のポータブル電源を管理する中で、この準備段階を丁寧に行うことの重要性を実感してきました。

特に災害時にすぐ使えるよう、保管前の準備は妥協できないポイントなのでしっかり覚えておいてください。

保管前に確認すべき充電残量は50〜70%

ポータブル電源を長期保管する際の最適な充電残量は

50〜70%

です。

この範囲で保管することで、過充電と過放電の両方のリスクを避けることができます。

満充電(100%)で保管するとバッテリーセルに負荷がかかり、充電残量が少なすぎると自己放電により過放電状態になる

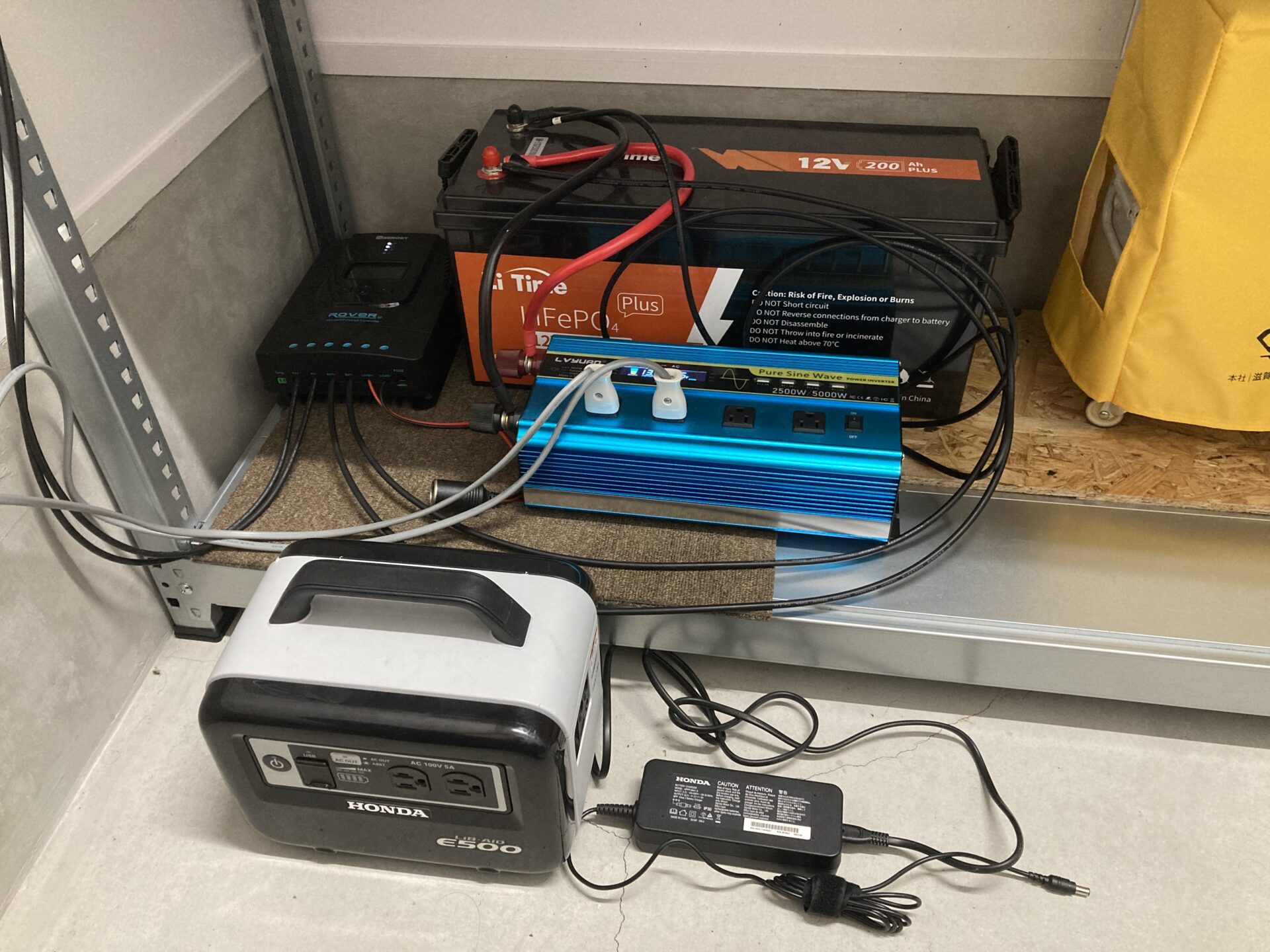

私は自作の太陽光発電システムでポータブル電源を充電していますが、

長期保管する機種については必ず60%前後に調整してから保管場所に移動

させています。

いつもチャージコントローラーを使って充電しています。

本体とケーブル類の清掃方法

保管前の清掃は、故障や接触不良を防ぐために欠かせない作業です。

本体表面は乾いた柔らかい布で拭き、ホコリや汚れを丁寧に除去します。

特に重要なのは、

充電端子や出力ポートの内部に溜まったほこりを綿棒を使って取り除くこと

です。

ケーブル類も接続部分に汚れが溜まりやすいため、同様に清掃してから専用のケースや袋に入れて保管しましょう。

私はJackery 2000 NEWをはじめ全ての機種で、月1回の充電チェック時に清掃も同時に行うルーティンを確立しています。

保管場所の温度と湿度の最適条件

ポータブル電源の保管に最適な環境は、

温度15〜25℃、湿度40〜60%の範囲

です。

高温環境ではバッテリーの劣化が加速し、低温すぎると電解液の性能が低下します。

私の自宅では、直射日光が当たらない土間を保管場所として使用。

湿度が高すぎると内部基板の腐食リスクが高まるため、湿度計を設置して定期的にチェック。

私が住んでいる北海道では冬場の室温が下がりやすいため、

暖房のある居室に近い場所を選び、極端な温度変化を避ける

ようにしています。

【実践編】停電経験者が教える5つのメンテナンス術

ここからは私が実際に4機種のポータブル電源で実践している、具体的なメンテナンス方法を紹介します。

これら5つのコツは、

胆振東部地震での停電経験と、その後5年以上の運用実績から生まれたノウハウ

です。

最初は面倒に感じるかもしれませんが、

習慣化すれば月10分程度の作業でバッテリー寿命が大幅に延ばすことができる

ので参考にしてみてください。

コツ1:月1回の充電チェックで劣化を防ぐ

月に1回、必ずポータブル電源の充電残量を確認し、50〜70%の範囲に調整する

自己放電により充電量は徐々に減少するため、放置すると過放電状態になりバッテリーが損傷します。

私は毎月1日をメンテナンスデーと決め、4機種すべての残量チェックを行っています。

『Jackery 2000 NEW』は自己放電が少ないですが、それでも3ヶ月で約10%程度は減少するため、月1回のチェックは必須です。

スマートフォンのカレンダーにリマインダーを設定しておくと、忘れずに実施できるのでおすすめです。

コツ2:3ヶ月に1度のフル充電・放電サイクル

3ヶ月に1回は、ポータブル電源を100%まで充電した後、20%程度まで放電させるサイクルを実施する

このサイクルによりバッテリー内部のセルバランスが整い、容量表示の精度も維持できます。

我が家では、

炊飯器で米を炊く、電子レンジで調理する、ときは『Jackery 2000 NEW』を使用し

放電チェックもしつつ節電する対策を実施しています。

この作業は実際の使用感を確認する良い機会にもなり、異常の早期発見にもつながります。

コツ3:直射日光と高温多湿を避けた保管場所の選び方

保管場所は直射日光が当たらず、温度変化の少ない場所を選ぶ

車の中や屋外物置は温度変化が激しいため、バッテリー劣化の原因になります。

私は年間を通じて温度が安定している自宅の土間を保管場所として使用。

土間がない場合、納戸でも代用可能だと思います。

北海道の冬は室温が下がるため、

玄関や北側の部屋ではなく、暖房の効いた居室に近い場所

を選ぶようにしましょう。

コツ4:端子部分の定期清掃とカバーの活用

月に1回、充電端子や出力ポートの清掃を実施する

充電端子や出力ポートは、ホコリや汚れが溜まると接触不良の原因になります。

月1回の充電チェック時に、綿棒やエアダスターを使って端子部分の清掃を行いましょう。

特にAC出力ポートやUSBポート内部はホコリが入りやすいため、使用しない時はキャップやカバーで保護してください。

端子の酸化を防ぐため、半年に1回は接点復活剤を綿棒に含ませて軽く塗布するのも効果的です。

コツ5:年2回の動作確認と実機テスト

年に2回、家電を接続して実際の動作確認を実施する。

単に電源が入るだけでなく、

電子レンジ、ドライヤー、炊飯器など高出力家電が正常に動作するかをテストすること

が重要です。

私の場合、『Jackery 2000 NEW』や『EcoFlow RIVER MAX』を分電盤に接続する配線を導入しているため、実際に家全体の電源として機能するかも確認しています。

この時、充電時間や出力時の異音、発熱状況なども細かくチェックし、異常があれば早期に対処します。

年2回のテストは手間に感じるかもしれませんが、

災害時に「使えない」という最悪の事態を避けるための保険

だと考えて実施してください。

関連記事「注文住宅でやっておくべき電気配線」では、分電盤にポータブル電源を接続できる電気配線が紹介されています。

参考 【note】注文住宅でやっておくべき電気配線

長期保管中のトラブルシューティング

どれだけ丁寧にメンテナンスしていても、長期保管中にトラブルが発生することがあります。

重要なのは、

問題が起きた時に慌てず適切な対処を行うこと

です。

私も4機種を管理する中で様々なトラブルに遭遇してきましたが、多くは適切な対応で復旧できました。

ここでは実際に経験した代表的なトラブルと、その解決方法を紹介します。

充電できなくなった時の対処法

充電できない場合は、

まず充電ケーブルとコンセントの接続を確認。次にポータブル電源本体の充電端子をチェックし、ホコリや汚れがあれば清掃

してください。

ほとんどの場合、この対応で復活させることができます。

それでも充電されない場合は、

一度完全に放電させてからリセット

してみください。

『EcoFlow RIVER MAX』では、

長期保管後に充電できなくなりましたが、説明書通りのリセット手順で回復

させることができました。

バッテリー保護機能が働いている可能性もあるため、メーカーの取扱説明書を確認し、推奨される復旧手順を試すことが重要です。

バッテリー容量が減少した場合の復活方法

長期保管後にバッテリー容量が大幅に減少している場合、

フル充電・放電サイクルを2〜3回繰り返す

と復活することがあります。

バッテリーセルのバランスが整い、本来の容量を取り戻せる

『EcoFlow RIVER MAX』では、

半年放置後に容量が30%減少しましたが、3回のサイクルでほぼ元に戻す

ことができました。

充電時は付属の純正充電器を使用し、

急速充電ではなく通常充電モードでゆっくり充電することがポイント

です。

それでも改善しない場合はバッテリーセルの劣化が進んでいる可能性があるため、メーカーのサポートに相談しましょう。

エラー表示が出た時のチェックポイント

エラー表示が出た場合、まず取扱説明書でエラーコードの意味を確認します。

多くの場合、

過熱、過負荷、バッテリー異常が原因

として表示されます。

私の経験では、

夏場の35℃を越える日が続いた時、温度異常エラーが出て充電できない

ことがありました。

このような時は慌てずに本体を涼しい場所に置いてしばらく放置しましょう。

EcoFlow RIVER Proは1時間程度で元通り復旧しました。

エラーが頻繁に出る場合は、

保管環境の温度が高すぎるか、バッテリーの劣化が進んでいる可能性があるので注意

してください。

一度電源を完全にオフにし、数時間放置してから再起動すると、一時的なエラーは解消されることが多いので試してみてください。

長期保管後の再稼働時に確認すべきこと

長期保管していたポータブル電源を使用する際は、

いきなりフル稼働させるのではなく段階的に確認

してください。

まずはスマホの充電、次にサーキュレーターの使用、次にドライヤーの使用

といったようにどんどん負荷を上げていきましょう。

災害時に確実に動作させるためには、事前の入念なチェックが欠かせません。

私は停電経験から、いざという時に使えなければ意味がないという教訓を得ています。

特に数ヶ月以上保管していた場合は、以下の手順で丁寧に確認することをおすすめします。

安全な動作確認の手順

- 外観を確認し、本体の膨らみや変形、異臭がないかチェック

- 電源を入れディスプレイが正常に表示されるか、異音や異常な発熱がないか確認

- AC出力ボタンを押して正常な電圧が出力されているかテスターでチェック

- 家電を接続して動作するかチェック

私は万が一の異常時に備え、このチェック作業を屋外またはベランダで行っています。

初回は小型のLED照明など消費電力の小さい機器から接続し、徐々に負荷を上げていきます。

Jackery 2000 NEWなど大容量機種でも、この段階的な確認を怠らないことが安全な運用の基本です。

電子レンジ・ドライヤーなど高出力家電での動作テスト

基本的な動作確認が終わったら、実際に使用する高出力家電でテストします。

私はJackery 2000 NEWで

電子レンジ(1500W)、ドライヤー(1200W)、炊飯器(1000W)

の順番に動作させます。

特に電子レンジは起動時の突入電流が大きいため、ポータブル電源の真の性能を確認することが可能です。

各家電を5分程度使用し、電圧降下や異常停止がないか、本体の発熱具合も手で触って確認して問題なければオッケー。

太陽光発電との接続確認方法

私は自作の太陽光発電システムでポータブル電源を充電しているため、充電機能の確認も重要です。

まずソーラーパネルからの入力電圧と電流が正常範囲内であることを確認しましょう。

接続後に充電が開始されるか、充電速度が以前と比べて極端に遅くなっていないか、

をチェックします。

太陽光発電システムのインバータにポータブル電源を接続した場合の入力電力がこちら

- Jackery 2000 NEWは約450W程度

- EcoFlow RIVER MAXは約150W程度

- JVC BN-RB37-Cは45W程度

- ホンダ リベイド E500は100W程度

入力電力は機種によって異なるので、

通常時どれくらいの入力電力なのか把握しておく

ことが重要です。

充電効率が落ちている場合は、ケーブルの劣化や端子の酸化が原因の可能性があるため、清掃やケーブル交換を検討します。

総合的に

『Jackery 2000 NEW』はメンテナンスしやすい!長期間保管しても自然放電が少ない!1家に1台あれば安心!!!

だと感じています。

関連記事「Jackery 2000 NEW の徹底レビュー」では、メリットやデメリット、正直な使い心地を紹介しています。

【Jackery 2000 NEW を徹底レビュー】4メーカーの比較で分かったメリット・デメリット

【Jackery 2000 NEW を徹底レビュー】4メーカーの比較で分かったメリット・デメリット

よくある質問:ポータブル電源の長期保管メンテナンス

ポータブル電源の長期保管について、よく聞かれる質問をまとめました。

これらは私自身が4機種を管理する中で疑問に思ったことや、知人から相談された内容です。

実体験に基づいた回答なので、同じ悩みを持つ方は参考にしてみてください。

Q1: どのくらいの期間が「長期保管」にあたりますか?

一般的に1ヶ月以上使用しない場合が長期保管に該当する。

リチウムイオンバッテリーは使用していなくても自己放電により徐々に容量が減少します。

私の経験では、

2週間程度の短期間なら特別なメンテナンスは不要ですが、1ヶ月を超える場合は充電残量の確認が必要

と考えています。

特に夏場や冬場は温度変化の影響でバッテリー劣化が進みやすいため注意しましょう。

災害用として年単位で保管する場合は、

月1回の充電チェックと3ヶ月に1度のフルサイクルが最低限必要なメンテナンス

です。

Q2: 冬場の保管で特に注意すべきことは?

北海道在住の私にとって、冬場の保管は温度管理に注意が必要。

リチウムイオンバッテリーは低温環境で性能が低下し、0℃以下では充電もできなくなります。

暖房のない車庫や物置での保管は避け、室内の温度が安定した場所を選びましょう。

私は冬場は室温が低下する土間ではなく、リビングに近い押し入れに保管場所を変更しています。

また、

寒い場所から暖かい部屋に急に移動させると結露が発生するため、徐々に温度を慣らしてから使用する

ことも大切です。

Q3: 使用頻度が低い場合のメンテナンス頻度は?

使用頻度が低くても、月1回の充電残量チェックは必須。

私の4機種のうち、メインで使うJackery 2000 NEW以外は使用頻度が低いですが、それでも毎月1日にすべての機種をチェックしています。

使用頻度が低いほどバッテリーは眠った状態が続くため、

3ヶ月に1度のフル充電・放電サイクルがより重要

になります。

年に数回しか使わない場合でも、最低でも年2回は実機テストを行い、いざという時に確実に動作することを確認しましょう。

メンテナンスの手間を惜しむと、肝心な時に使えないという最悪の事態を招くため、低頻度使用こそ定期メンテナンスが命綱です。

Q4: 保管中の火災リスクはありますか?

適切に保管すれば火災リスクは極めて低い。でもゼロではない。

リチウムイオンバッテリーは過充電、過放電、高温環境、物理的損傷などで発火リスクが高まります。

私は火災対策として、

保管場所に煙探知機を設置し、近くに燃えやすいものを置かない

ようにしています。

また、

複数機種を保管する場合、万が一の延焼リスクを減らすため隣接させず30cm以上の間隔を空ける

と効果的です。

膨張や変形、異臭などの異常が見られたら使用を中止し、メーカーに相談しましょう。

まとめ:ポータブル電源の長期保管メンテナンスで災害に備える

ポータブル電源は災害時の命を守る重要な備えですが、適切なメンテナンスなしには本来の性能を発揮できません。

私は胆振東部地震での3日間の停電経験から、日頃の備えの重要性を痛感しました。

4機種のポータブル電源を5年以上管理してきた経験から言えるのは、

メンテナンスは習慣化すれば決して難しくない

ということです。

いざという時に家族を守れるポータブル電源を維持するため、今日から実践していきましょう。

実践すべき5つのコツの振り返り

- 月1回の充電チェックで自己放電を防ぎ、バッテリーを50〜70%の最適範囲に保つ

- 3ヶ月に1度のフル充電・放電サイクルで、セルバランスを整える

- 直射日光と高温多湿を避けた保管場所を選ぶ

- 端子部分の定期清掃とカバーの活用で、接触不良や酸化を防止する

- 年2回の動作確認と実機テストをする

ポータブル電源を長く使い続けるために、上記5つのコツを実践しましょう。

定期メンテナンスのスケジュール表

毎月1日を「ポータブル電源の日」と決め、全機種の充電残量をチェックし50〜70%に調整します。

3ヶ月ごと(3月、6月、9月、12月の1日)にフル充電・放電サイクルを実施し、バッテリーをリフレッシュさせ、

春と秋の年2回(4月と10月)に実機テストを行い、高出力家電での動作確認と太陽光発電システムとの接続チェックを実施しましょう。

このスケジュールをスマートフォンのカレンダーに登録し、リマインダーを設定すれば忘れることがありません。

私はこのサイクルで4機種すべてを良好な状態に保ち、いつでも災害に備えられる体制を維持しています。

いざという時に使えるポータブル電源を維持するために

災害は予告なく突然やってきます。

2018年の胆振東部地震で学んだ最大の教訓は、

備えがあっても使えなければ意味がない

ということです。

ポータブル電源は高価な投資ですが、適切なメンテナンスで10年以上使用できる信頼できる設備です。

私は現在、Jackery 2000 NEWをメインに、分電盤接続システムと太陽光発電を組み合わせた総合的な電源バックアップ体制を構築しています。

いつ停電が発生しても普段と変わらない生活を送れる

あなたも今日から5つのコツを実践し、家族の安全を守るポータブル電源を維持していきましょう。