「働きながら技能試験に合格できるのか不安…」

そんな悩みを抱えていませんか?

私は会社員としてフルタイムで働きながら第二種電気工事士の資格を取得しました。

仕事終わりの限られた時間で勉強しなければならない環境でしたが、

第二種電気工事士の技能試験に一発合格

することができました。

特別な才能や器用さは必要ありません。

必要なのは、

正しい練習方法と効率的な時間の使い方だけ。

この記事では、

私が実践した具体的な練習スケジュールから、合格に直結する7つのコツ、そして絶対に避けるべき欠陥ポイントまで、

すべて包み隠さず公開します。

今日からあなたも一発合格への道を歩み始めましょう!

目次

はじめに:会社員が第二種電気工事士技能試験に一発合格した実体験

私は会社員として働きながら、第二種電気工事士の技能試験に一発で合格することができました。

正直なところ、仕事が終わってからの限られた時間での練習は大変でしたが、効率的な学習方法と正しい練習の積み重ねで合格を勝ち取ることができたと思っています。

この記事では、私が実践した具体的なコツや練習方法を包み隠さず公開していきます。

働きながら第二種電気工事士を目指した理由

私が第二種電気工事士を目指したきっかけは、

職場でのスキルアップに加え、自宅のDIYをもっと自由に楽しみたいと思ったから

です。

照明を新しく付けたい、コンセントを増やしたい、さらには太陽光発電システムを自作してみたいという夢がありました。

しかし電気工事は資格がないと法律違反になってしまうため、どうしても電気工事士の資格が必要だったのです。

会社員として働きながらの挑戦は時間的に厳しいものでしたが、資格を取れば自宅の電気工事が自由にできるという明確な目標があったので、モチベーションを保ち続けることができました。

技能試験の難易度と一発合格率の実態

第二種電気工事士の技能試験は、筆記試験に比べて合格率が高いと言われていますが、油断は禁物です。

令和5年度のデータでは技能試験の合格率は

約70%前後となっており、10人中3人は不合格になっている計算

になります。

不合格になる理由は、

練習不足による時間切れや、基本的な施工ミスによる欠陥

がほとんどです。

逆に言えば、

十分な練習を積んで基本をしっかり押さえれば、働きながらでも一発合格は十分に可能

だということです。

電気工事士技能試験の基本情報と合格基準

技能試験を攻略するためには、まず試験の仕組みをしっかり理解することが重要です。

試験時間や合格基準を知らずに練習を始めてしまうと、本番で思わぬ失敗をする可能性があります。

ここでは技能試験の基本的な情報と、合格するために絶対に知っておくべきポイントを解説していきます。

私自身も最初はこの基本を理解することから始め、それが一発合格の土台となりました。

技能試験の試験内容と制限時間

技能試験では、事前に公表されている13問の候補問題の中から1問が出題され、実際に配線作業を行います。

制限時間は40分間で、その時間内に配線図を見ながら複線図を書き、ケーブルの加工から器具の取り付けまでを完成させなければなりません。

試験で使用する材料や器具は会場で支給されますが、工具は自分で用意する必要があります。

私が初めて練習したときは40分以内に終わらせることは全くできませんでした。

繰り返し練習することで本番では30分で完成させ、10分で見直しすることができるように

大事なのは、

「練習のスケジュール管理」と「継続力」

です。

合格するための判定基準と欠陥の種類

技能試験の合格判定は減点方式ではなく、欠陥の有無で判断されます。

欠陥には「重大な欠陥」と「軽微な欠陥」の2種類があり、重大な欠陥が1つでもあれば即不合格です。

軽微な欠陥は1つだけなら合格できますが、2つ以上あると不合格になってしまいます。

重大な欠陥には接続不良や電線の長さ不足、リングスリーブの刻印ミスなどがあり、これらは絶対に避けなければなりません。

筆記試験との違いと技能試験の特徴

筆記試験は知識を問うテストですが、技能試験は実際に手を動かして作品を作り上げる実技試験です。

筆記試験では計算問題や法規の暗記が中心でしたが、技能試験では正確な作業と時間管理が求められます。

頭で理解していても手が動かなければ意味がありません。

本番で自然と手が動くくらい練習して体に覚えさせることが重要です。

私は筆記試験よりも技能試験の方が得意で、実際に作業する方が性に合っていると感じました。

一発合格に直結する技能試験のコツ7選

ここからは技能試験で確実に合格するための、具体的な技術とコツを7つ紹介します。

これらは私が実際に練習を重ねる中で見つけた、作業の精度とスピードを上げるための実践的なテクニックです。

どれも基本的なことですが、これらを完璧にマスターすることが一発合格への近道になります。

それぞれのコツを丁寧に実践していけば、あなたも必ず合格できる実力が身につくはずです。

コツ①:複線図を確実に書けるようになる練習法

複線図は技能試験の設計図であり、これが正確に書けなければ作業は失敗します。

私は候補問題13問全ての複線図を、何も見ずに書けるようになるまで繰り返し練習しました。

実技試験では、複線図作成に時間を費やしてはいけません。

最初は単線図を見ながら複線図を書き、次に答えを見ずに書いてみて、最後に答え合わせをするという3ステップでの練習を反復。

この方法で約2週間練習したところ、

本番では5分以内に正確な複線図が書けるようになり、大幅に作業時間の確保

することができました。

コツ②:ケーブルストリップの正確な寸法測定テクニック

ケーブルの外装と絶縁被覆を剥く寸法は、合否を分ける重要なポイントです。

私が使ったテクニックは、

ストリッパーに付いているメモリを使わず、『自分の指の幅』もしくは『ペンチの幅』を基準にする方法

です。

人差し指の第一関節が約2センチ、親指の幅が約1.5センチというように、自分の体をメジャー代わりにすることで、工具を持ち替える手間を省くことができます。

この方法で作業スピードが上がり、しかも寸法の精度も安定するようになったのです。

コツ③:輪作りの綺麗な仕上げ方と時短術

電線の輪作りは、見た目の美しさと強度の両方が求められる重要な技術です。

私が実践したのは、

ペンチの幅を利用して輪を作る際に、曲げる部分を決定する

という方法です。

ペンチ幅2つ分の箇所を90度に曲げ、次にペンチ幅の半分の箇所をさらに90度曲げる。最後に先端部分をペンチで掴んで最初に曲げた箇所までグルっと回転させる

見た目がキレイでビスがちょうど入り込む輪が作成できます。

この技術をマスターしてからは、輪作りの作業時間が半分になり、仕上がりも格段に良くなりました。

コツ④:差込型コネクタの確実な結線方法

差込型コネクタ(WAGOコネクタ)は便利ですが、電線の差し込みが不十分だと重大な欠陥になります。

私が心がけたのは、

電線を差し込んだ後に軽く引っ張って抜けないことを必ず確認する

という習慣です。

また電線の被覆を剥く長さは、コネクタの窓から被覆が少し見える程度(約12ミリ)がベストで、これより短いと接触不良、長いと露出部分が多すぎて危険です。

この確認作業を習慣化することで、差込型コネクタでのミスは一度も起こさなくなりました。

コツ⑤:リングスリーブ圧着の刻印ミス防止法

リングスリーブの刻印ミスは受験者が最も犯しやすい重大な欠陥です。

私が実践した防止法は、

圧着する電線をまとめておき、最後にまとめて圧着する

という方法です。

圧着工具を持ち帰る手間を省くことができ、作業時間の短縮に繋がります。

コツ⑥:ランプレセプタクルの施工ポイント

ランプレセプタクルの結線は、心線の長さと輪の向きが重要なポイントになります。

私が注意したのは、

心線を約15ミリ残して輪作りをし、ネジを締める方向に輪を作るということ

です。

ネジは右回り(時計回り)で締まるので、輪も右回りに作ることでネジを締めたときに輪が閉じる方向になります。

この基本を守ることで、ランプレセプタクルの施工は確実に綺麗に仕上がり、欠陥になることは一度もありませんでした。

コツ⑦:時間配分と見直しチェックリスト

40分の制限時間を有効に使うための時間配分は、

複線図5分、施工30分、見直し5分が理想的

です。

私は見直しの際に使うチェックリストを事前に作成し、頭の中に叩き込んでおきました。

「リングスリーブの刻印は正しいか」「電線の長さは十分か」「差込型コネクタは確実に刺さっているか」など、

欠陥に繋がる項目を必ずチェックしましょう。

練習の成果もあってか、

本番では予定より早く作品が完成し残り10分でチェックリストを確認でき

完璧な状態で試験を終えることができました。

【欠陥対策】絶対に避けるべき不合格ポイント

技能試験で不合格になる原因のほとんどは、避けられるはずの欠陥によるものです。

私も練習中は何度も欠陥を作ってしまい、その度に原因を分析して改善を重ねました。

ここでは実際に多くの受験者が犯してしまう欠陥と、その防止方法を詳しく解説します。

これらのポイントを押さえておけば、本番で痛恨のミスをする確率を大きく減らすことができるはずです。

重大欠陥になる施工ミストップ5

第1位・・・リングスリーブの刻印ミス

第2位・・・電線の接続不良(差込型コネクタがしっかり刺さっていない、またはリングスリーブの圧着が甘い)

第3位・・・電線の長さ不足(器具に接続する電線が短すぎて作業ができない)

第4位・・・絶縁被覆の剥きすぎ(露出部分が長すぎて感電の危険があるため重大欠陥)

第5位・・・極性の間違い(白線と黒線を逆に接続してしまう)

これらのミスをすると不合格になってしまいます。

欠陥内容を意識しながら練習しましょう。

軽微な欠陥でも積み重なると不合格に

軽微な欠陥は1つまでなら合格できますが、2つ以上あると不合格になってしまいます。

代表的な軽微な欠陥がこちら

ケーブルの外装剥きが長すぎる

輪作りの形が悪い

ネジの締め付けが甘い

練習のとき「軽微な欠陥だから大丈夫」と軽視してしまいがちでしたが、

複数の軽微な欠陥が重なると不合格になってしまうので注意が必要です。

練習の段階から軽微な欠陥も絶対に作らないという意識で取り組み、完璧な施工を目指すようにしましょう。

私が練習中に犯した失敗事例と改善方法

私が最も多く犯した失敗は、

焦って作業を進めた結果の電線長さ不足 でした。

ケーブルを切断する際に寸法をしっかり測らず、感覚で切ってしまったことが原因です。

この失敗を改善するための対策が、

切断前に必ずメジャーで測定し、少し長めに切っておく

です。

また、

リングスリーブの圧着では、工具の持ち方が悪く圧着不良になることがあるので注意しましょう。

技能試験合格後の実践!自宅でできる電気工事

電気工事士資格を取得すると、自宅の電気工事を自分で行えるようになります。

照明の新設、コンセントの新設、人感センサーの後付け、などいろんな電気工事DIYに挑戦しました。

試験とは違い制限時間が決まっていないので、自分のペースで自分の思い通りの工事ができてめちゃくちゃ楽しい。

電気工事の基本を理解しているので、

「この接続は危ない」「このような配線図にすれば問題ない」と自信を持って作業を進められる

のが大きなメリットです。

これから紹介する3つの実例は、私が実際に行った電気工事で、DIYとして取り組みやすいものです。

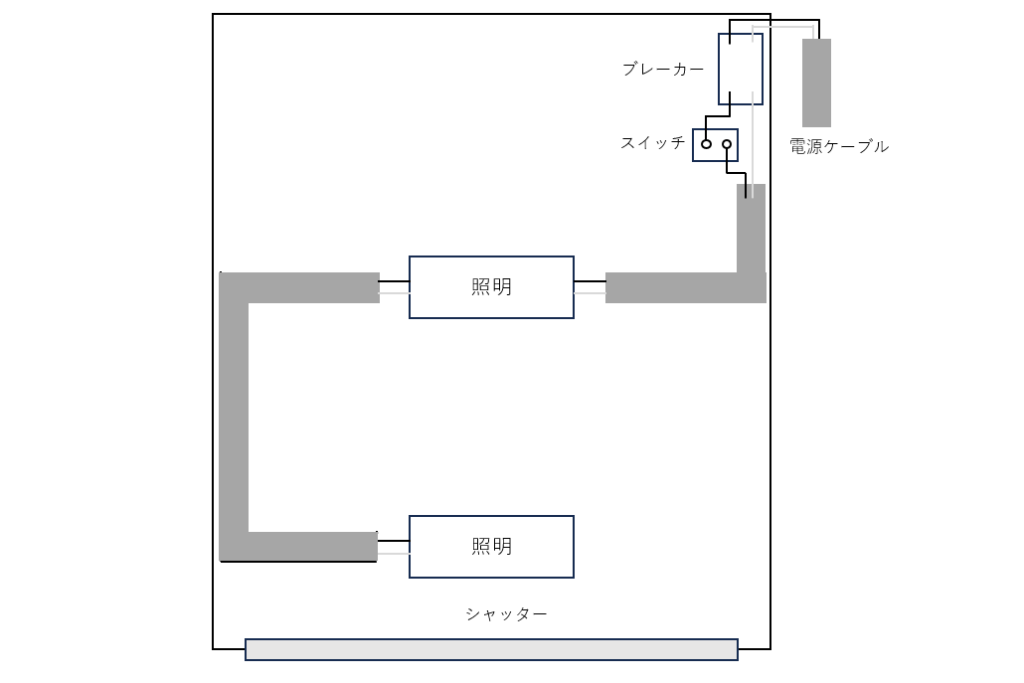

DIYで照明器具を新設した実例紹介

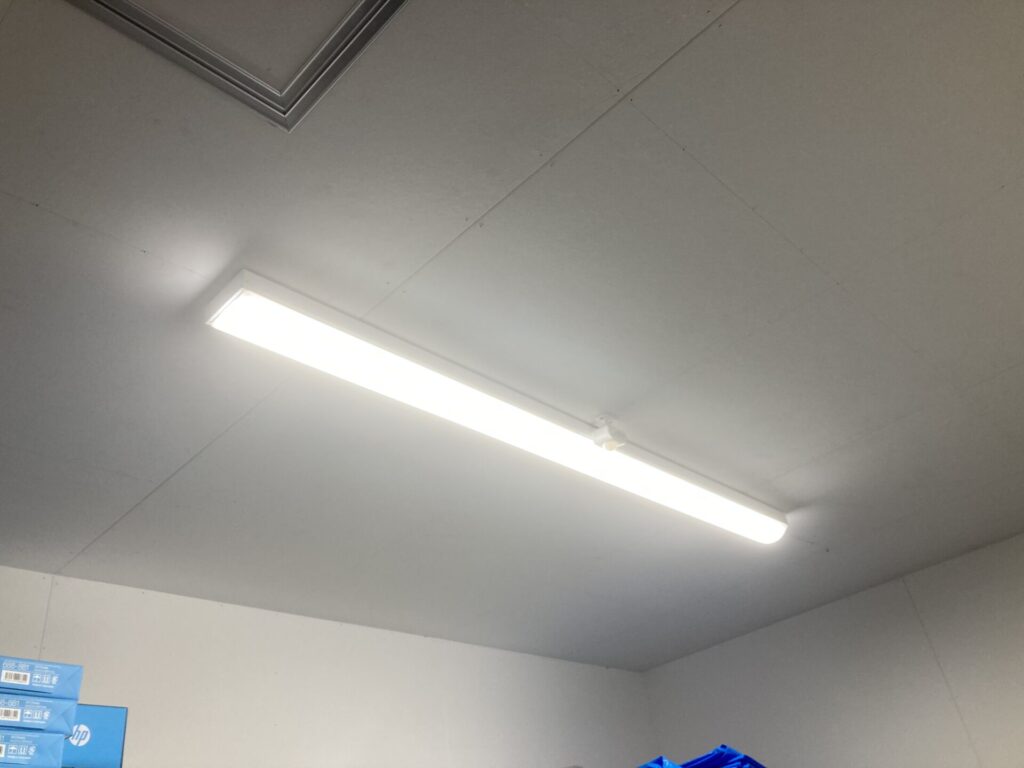

自宅のカスケードガレージにLED照明を新設しました。

こんな感じ

主幹ブレーカー、照明までの配線、照明への接続、など

全ての工程をDIYで施工。

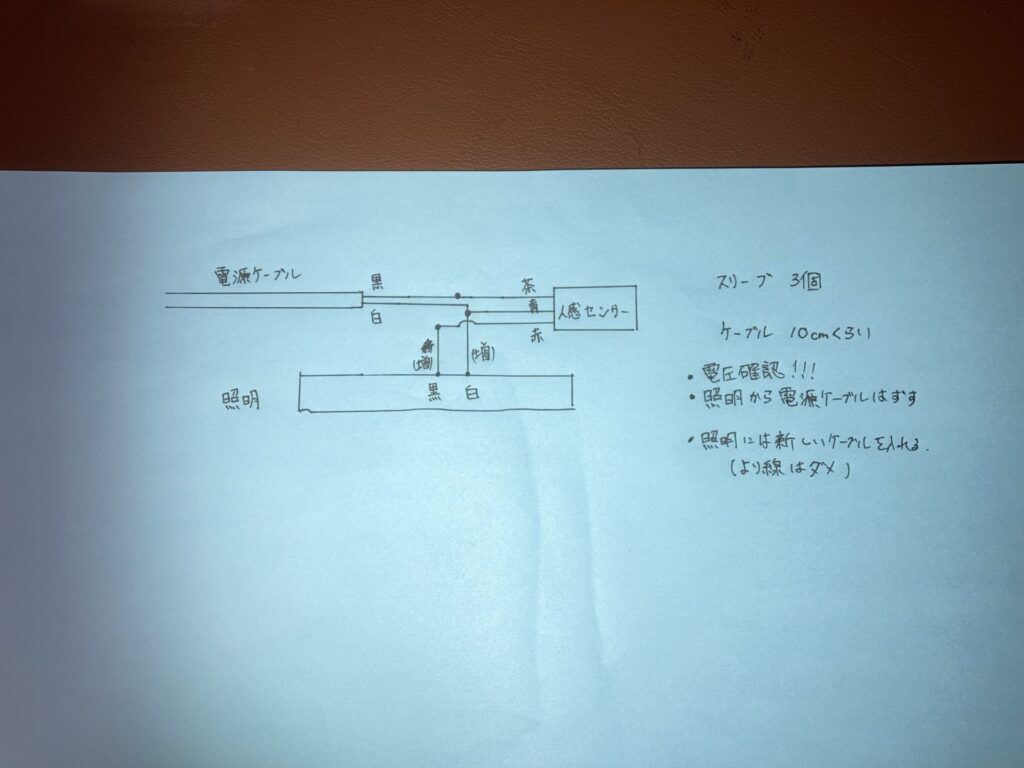

このとき作成した配線図がこちら

照明の配線やブレーカーの接続は技能試験で学んだ内容ですが、

どのようにケーブルを敷設し固定するか、は全くの未体験。

試行錯誤してなんとか完成

業者に依頼すれば4〜5万円かかる工事を、材料費の約5千円だけで実現できたのです。

人感センサーの後付け

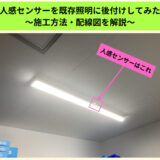

土間のLED照明に人感センサーを後付けするDIYに挑戦。

我が家の土間は

両手に荷物を持って出入りすることが多いので照明を点けるのがめんどくさい、かつ電気の消し忘れが多々発生する

という問題を抱えていました。

こんな問題を解決するために思いついたのが、「人感センサーの後付け」です。

施工中の様子がこちら

照明の配線を外し、人感センサーを割り込ませるイメージです。

このとき描いた配線図がこちら

技能試験で勉強した内容で設計可能

完成がこちら

「人感センサーが後付けされてる!!」なんて気づかないくらい自然に施工できたかなと思います。

関連記事「人感センサーを後付けしてみた」では、施工方法や配線図が紹介されています。

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

自作太陽光発電システム導入の経験談

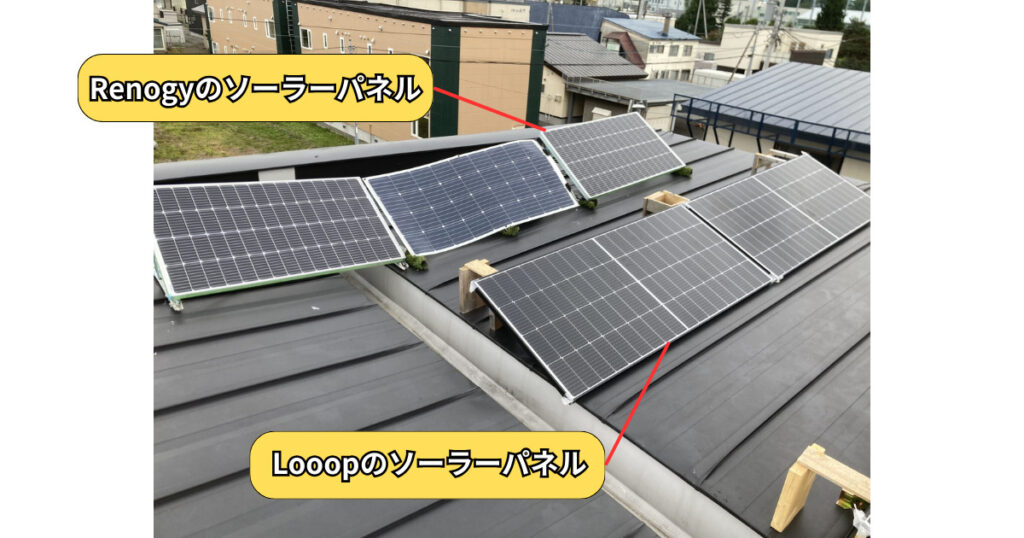

電気工事士の資格を活かした最大のプロジェクトが、小規模太陽光発電システムの設置です。

ソーラーパネル、チャージコントローラー、バッテリー、インバーターを組み合わせた独立型システムを構築しました。

こんな感じ

インバーターから出力される交流100Vを電源切替器に入力し、「電力会社の電気」と「太陽光発電の電気」をブレーカーで切り替えられる仕様にしました。

電源切替器付分電盤の設置はさすがに電気工事屋さんに依頼しましたが、設計と図面は自分で作成。

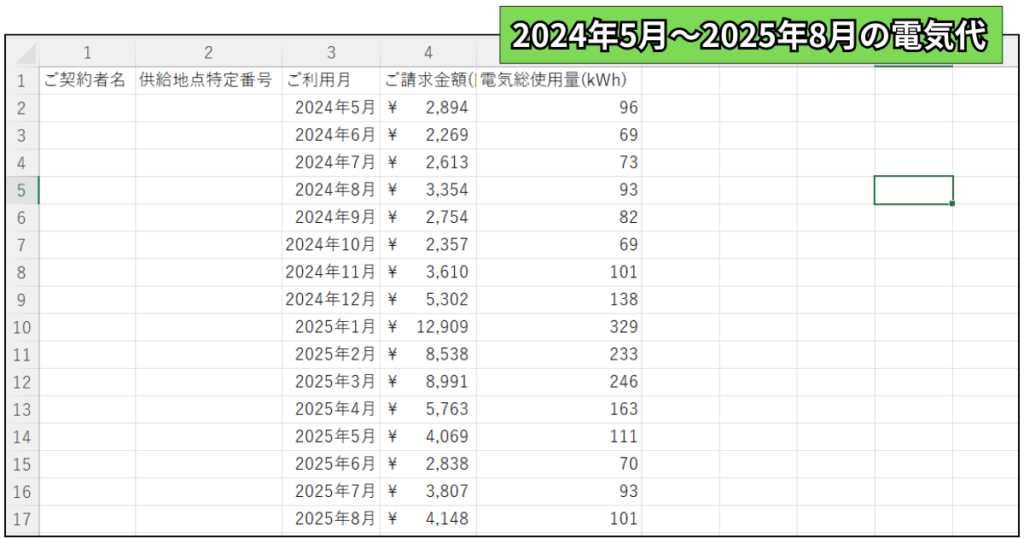

自作太陽光発電システムを導入してから月額10000円程度かかっていた電気代が、たったの3000円まで節電することに成功しました。

我が家の電気代がこちら

電気工事士の資格があったからこそできた電気工事DIYです。

よくある質問(FAQ):電気工事士技能試験について

技能試験の受験を考えている方から、よく質問される内容をまとめました。

私自身も受験前は同じような疑問を持っていたので、実体験に基づいてお答えします。

これらの質問への回答が、あなたの不安を解消し、合格への一歩を踏み出すきっかけになれば嬉しいです。

それぞれの質問に対して、具体的で実践的なアドバイスをしていきます。

技能試験の合格率はどのくらいですか?

第二種電気工事士の技能試験の合格率は、

例年70%前後で推移

しています。

令和5年度上期の技能試験では合格率が72.5%、下期では69.8%という結果でした。

筆記試験の合格率が約60%であることを考えると、技能試験の方が合格しやすいと言えます。

ただし合格率が高いからといって油断は禁物で、十分な練習をしないと不合格になる可能性は十分にあるため、しっかりと準備しましょう。

練習は何時間くらい必要ですか?

個人差はありますが、

私の場合は合計30〜40時間の練習で合格レベルに達する

ことができました。

平日に毎日30分、休日に1日3〜4時間の練習を約1ヶ月間続けたことになります。

器用な人ならもっと短時間でマスターできるでしょうし、不器用な人はもう少し時間がかかるかもしれません。

大切なのは練習時間の長さではなく、正しい方法で反復練習を積み重ねることです。

独学でも一発合格できますか?

結論から言うと、

独学でも十分に一発合格は可能

です。

私自身も専門学校や講習会には一切通わず、参考書とYouTube動画だけで合格しました。

技能試験は理論よりも実践が重要なので、

正しい施工方法を動画で学び、繰り返し練習

すれば必ず身につきます。

ただし、独学の場合は自分の施工が正しいかどうかを判断するのが難しいため、参考書や動画と自分の作品を何度も見比べて確認することが大切です。

おすすめの練習セットはありますか?

個人的に、

「ホーザンシリーズ」の練習セットは使いやすくて試験後も使い続けられる

のでおすすめです。

材料の品質が良く、説明書も分かりやすいため、初心者でも安心して練習できます。

他にも「準備万端の練習セット」や「モズシリーズ」など、評判の良い製品がいくつかあります。

どのセットを選んでも大きな差はありませんが、重要なのは早めに購入して練習を開始することです。

不器用でも合格できますか?

不器用な方でも、

しっかりとスケジュール管理をして練習を継続すれば合格可能

です。

技能試験で求められるのは器用さよりも、正確さと丁寧さです。

最初は時間がかかっても、同じ作業を何度も繰り返すことで、誰でも必ず上達します。

むしろ不器用だからこそ、一つ一つの作業を丁寧に行う習慣が身につき、結果的に欠陥の少ない綺麗な作品を作れるようになると私は思います。

まとめ:電気工事士技能試験に一発合格するために今日から始めること

ここまで、私が第二種電気工事士の技能試験に一発合格するまでに実践した全てのコツをお伝えしてきました。

働きながらの資格取得は決して楽な道のりではありませんが、正しい方法で計画的に準備すれば必ず合格できます。

大切なのは完璧を目指すのではなく、

基本を確実に押さえて継続的に練習すること

です。

まずは練習セットと工具を購入し、今日から少しずつ練習を始めてみてください。

あなたの一発合格と、その後の充実したDIYライフを心から応援しています。