第二種電気工事士の資格取得を目指しているけれど、独学で本当に合格できるのか不安に感じていませんか?

私も以前は同じ悩みを抱えていました。

しかし、会社員として働きながら独学で勉強し、筆記試験・技能試験ともに一発合格することができました。

この記事では、私が実践した効率的な勉強法や、材料費を抑えるテクニック、合格後のキャリア活用法まで、実体験をもとに詳しく解説します。

これから第二種電気工事士の資格取得を目指す方は、ぜひ参考にしてください。

目次

第二種電気工事士試験は独学で合格できる?会社員が一発合格した理由

第二種電気工事士試験は独学でも十分に合格可能です。

なぜなら、

試験範囲が明確で、市販の参考書や過去問題集が充実しているから

です。

私自身、電気の知識がほとんどない状態から勉強を始めましたが、計画的に学習を進めることで一発合格を果たしました。

仕事と両立しながらでも、正しい方法で取り組めば合格は決して難しくありません。

働きながらでも合格可能!必要な勉強時間の実態

働きながらでも合格は十分に可能で、

必要な勉強時間は筆記試験で約50〜80時間、技能試験で約20〜30時間が目安

です。

根拠としては、

試験範囲が限定されており、過去問の出題パターンが繰り返されるから

です。

私の場合、

平日は通勤時間と帰宅後の1時間、休日は3〜4時間を勉強に充てることで合格

することができました。

スキマ時間を有効活用すれば、会社員でも無理なく学習を進められます。

独学で一発合格できた3つの要因

独学で一発合格できた要因は、

計画的な学習スケジュール、過去問の徹底的な反復、そして実技練習の工夫

の3つです。

これらを意識したことで、効率よく知識と技術を身につけることができます。

具体的には、

筆記試験では過去問5年分を3周以上解き、技能試験では課題を組み立てては分解する反復練習を繰り返す

といった内容です。

この3つのポイントを押さえれば、独学でも確実に合格ラインに到達できます。

電気知識ゼロからのスタートでも大丈夫だった理由

電気知識がゼロでも合格できたのは、

試験が基礎的な内容を中心に構成されているから

です。

第二種電気工事士試験は、専門的な深い知識よりも、基本的な電気回路の理解や作業手順の正確性が重視されます。

電気関係の会社に入社したはいいものの電気については全くの初心者でした。

そんな私でも参考書を順番に読み進め、過去問を繰り返し解くことで理解を深めることができた。

初心者でも正しい手順で学習すれば、必ず合格できる試験です。

第二種電気工事士の試験概要と独学のメリット・デメリット

第二種電気工事士試験は、筆記試験と技能試験の2段階で構成されており、両方に合格する必要があります。

独学で挑戦する場合、費用を抑えられる反面、疑問点を質問できないというデメリットもあります。

しかし、

現在はインターネット上に多くの情報や解説動画があるため、独学でも十分にカバーできる環境が整っています。

試験の全体像を理解し、独学のメリットとデメリットを把握しておきましょう。

筆記試験と技能試験の違いと合格基準

筆記試験は電気理論や法規などの知識を問うマークシート形式で、60点以上で合格となります。

技能試験は実際に電気工事の作業を行う実技試験で、欠陥がなければ合格です。

筆記試験は暗記と理解が中心ですが、技能試験は手先の器用さと正確な作業手順が求められます。

両試験とも合格基準は明確で、過去問や練習を重ねれば十分に到達可能なレベルです。

独学で勉強するメリットとは?

独学のメリットは、

費用を大幅に抑えられること、自分のペースで学習できること

の2つです。

専門学校や通信講座を利用すると10万円程度かかりますが、独学なら参考書と材料費だけで4万円台から始められます。

私の場合、

参考書2冊と技能試験練習セット(工具含む)で合格

できました。

仕事や家庭の都合に合わせて学習時間を調整できるのも、独学の大きな魅力です。

独学のデメリットと対策方法

独学のデメリットは、

疑問点をすぐに質問できないこととモチベーション維持が難しいこと

です。

途中で挫折する人も多い

しかし、

YouTubeの解説動画やオンラインフォーラムを活用すれば、ほとんどの疑問は解決

できます。

私も複線図の理解で躓いた際、YouTube動画を何度も見返すことで克服しました。

また、

SNSで同じ目標を持つ仲間を見つけてモチベーションを維持するという方法

もおすすめです。

【筆記試験対策】会社員が実践した効率的な独学勉強法

筆記試験対策では、過去問の反復学習と複線図の理解が合格の鍵となります。

会社員として限られた時間の中で勉強をするためには、

スキマ時間の活用と重点分野の絞り込みの徹底

が必要です。

特に配線図問題と複線図は配点が高いため、この2つを重点的に学習することで得点を伸ばせます。

正しい勉強法を実践すれば、短期間でも十分に合格ラインに到達できます。

筆記試験突破に必要な勉強時間と学習スケジュール

筆記試験突破には約50〜80時間の勉強が必要で、2〜3ヶ月の学習期間が理想的です。

2~3ヶ月の学習期間があれば、

電気理論や法規など幅広い分野をカバー

することが可能です。

私は平日1時間、休日3時間のペースで約2ヶ月半勉強することで、

過去問で安定して70点以上取れる

ようになりました。

最初の1ヶ月で参考書を読み込み、残り期間で過去問を繰り返す流れがおすすめです。

おすすめテキストと過去問題集の選び方

おすすめのテキストは、図解が豊富で初心者向けに書かれたものを選ぶことが重要です。

私のように電気の知識がない人でも視覚的に理解しやすい

私が使用したのは「ぜんぶ絵で見て覚える第2種電気工事士筆記試験すい〜っと合格」と、過去問10年分が収録された問題集でした。

参考書1冊と過去問題集1冊があれば、独学でも十分に対応できます。

通勤時間や休憩時間を活用したスキマ時間学習法

「勉強するならまとまった時間が必要」と考える方が多いですが、そんなことはありません。

勉強時間を数十分しか確保できないとしても合格することは十分可能。

毎日の通勤時間や休憩時間を有効に活用すれば、筆記試験対策の貴重な学習時間となります。

私は電車内でスマホに保存した過去問のPDFを解いたり、暗記カードアプリで電気用語を覚えたりしました。

このときの勉強は、たったの10分程度。

問題を見て頭の中で回答を導き出すだけでもかなり効果的です。

通勤や休憩だけでも1ヶ月で30〜40時間の勉強時間を確保できることになり、合格に大きく近づけます。

複線図の理解が合格への近道!効率的な覚え方

複線図は筆記試験の配点が高く、理解すれば確実に得点源になります。

複線図問題は毎回出題され、解法パターンが決まっているので確実に答えられるようにしましょう。

私は最初、複線図に苦手意識がありましたが、

YouTube動画で手順を繰り返し見て、実際に紙に書いて練習することで克服

しました。

スイッチと電灯の結線ルールを覚えれば、どんな問題にも対応できるようになります。

【技能試験対策】材料費を抑えて効率よく練習する方法

技能試験対策では、

実際に手を動かして練習することが合格への最短ルート

です。

しかし、

練習材料を何セットも購入すると費用がかさんでしまいます。

そこで私は、

作成した課題を丁寧に分解して材料を再利用する方法を実践し、1セット分の材料で2周以上練習する対策

を実践しました。

この対策により、費用を抑えながら十分な練習量を確保できます。

技能試験練習セットの選び方とおすすめ購入先

技能試験練習セットは、材料1回分と必要工具がセットになったものを選ぶのがおすすめです。

初心者が個別に材料や工具を揃えると、必要なものが分からず無駄な買い物をしてしまう恐れがあるので注意しましょう。

私はAmazonや楽天で販売されている「ホーザン」の練習セットを購入し、当時1万5千円程度で必要なものを全て揃えました。

工具付きのセットなら、届いたその日から練習を始められます。

個人的に、

「ホーザンシリーズ」の練習セットは使いやすくて試験後も使い続けられる

のでおすすめです。

材料1回分で2周練習する裏技!課題の分解・再利用テクニック

材料1回分で課題を2周練習する裏技は

完成した課題を丁寧に分解して配線材料を再利用すること

です。

電線や器具は破損さえしなければ何度でも使い回すことができます。

圧着した端子部分は電線が無駄にならないギリギリで切断、コンセントはマイナスドライバーをはずし穴に差し込んで電線を抜く

ちょっと手間はかかりますが、材料を無駄にしないためにキレイに分解しましょう。

試験内容にはありませんが、

材料を分解することで技術力向上、材料の構造の理解が深まる

というメリットがあると私は思います。

必須工具の選定と購入時の注意点

技能試験で必須の工具は、

電工ナイフ、ペンチ、ドライバー、ストリッパー、圧着ペンチ、スケール、ウォーターポンププライヤー

の7つです。

これらは試験本番で使用できる規格品を選ぶ必要があります。

私は練習セットに付属していた工具を使用しましたが、特に圧着ペンチやストリッパーは品質の良いものを選ぶことで作業効率が大きく変わります。

購入時は試験で使用可能かを必ず確認し、本番と同じ工具で練習しましょう。

関連記事「電気工事士技能試験に必要な工具と材料」では、使いやすい工具や必要な材料が紹介されています。

電気工事士技能試験に使われる材料ってどこで買えるの?失敗しない選び方をご紹介

電気工事士技能試験に使われる材料ってどこで買えるの?失敗しない選び方をご紹介

YouTube動画を活用した独学練習法

YouTube動画は技能試験対策で最も役立つ無料リソースです。

プロの電気工事士が実際の作業手順を分かりやすく解説してくれています。

実際に手を動かす前に必ず動画を確認して、

効率の良いやり方や注意ポイントを把握

してください。

自分流で練習を繰り返すより経験豊富なプロのやり方を真似て練習した方が絶対に効率的です。

私は「電工試験の虎」や「ホーザン公式チャンネル」などの動画を繰り返し視聴し、ケーブルの剥き方や器具への結線方法を学びました。

動画を見ながら同じ動作を真似することで、正確な作業手順が身につきます。

本番で失敗しないための時間配分と作業手順

技能試験本番では、40分以内に課題を完成させる時間配分が重要です。

時間切れになると未完成で不合格になってしまいます。

私は練習時に各工程の所要時間を計測し、

配線図の作成5分、ケーブル加工5分、器具取付10分、結線10分、確認5分

という配分を決めました。

本番では落ち着いて手順通りに作業すれば、時間内に余裕を持って完成できます。

独学合格後のキャリア活用とDIY実践例

第二種電気工事士の資格を取得すると、

キャリアアップだけでなく、自宅の電気工事を自分で行える

ようになります。

私は資格取得後、会社での評価が上がり、実際に自宅の照明新設や人感センサーの取り付けなど様々なDIY電気工事を実践しました。

資格があれば電気工事業者に依頼する必要がなくなり、簡単なDIYなら自分で施工可能です。

第二種電気工事士資格がもたらすキャリアアップの可能性

第二種電気工事士資格は、建設業界や設備管理の分野でキャリアアップに直結します。

電気工事を行える有資格者は常に需要があり、資格手当が支給される企業がほとんどです。

私の会社でも資格取得後に月5千円の資格手当がつき、設備管理部門への異動希望も通りやすくなりました。

転職市場でも評価される国家資格なので、早いうちに取得しておきましょう。

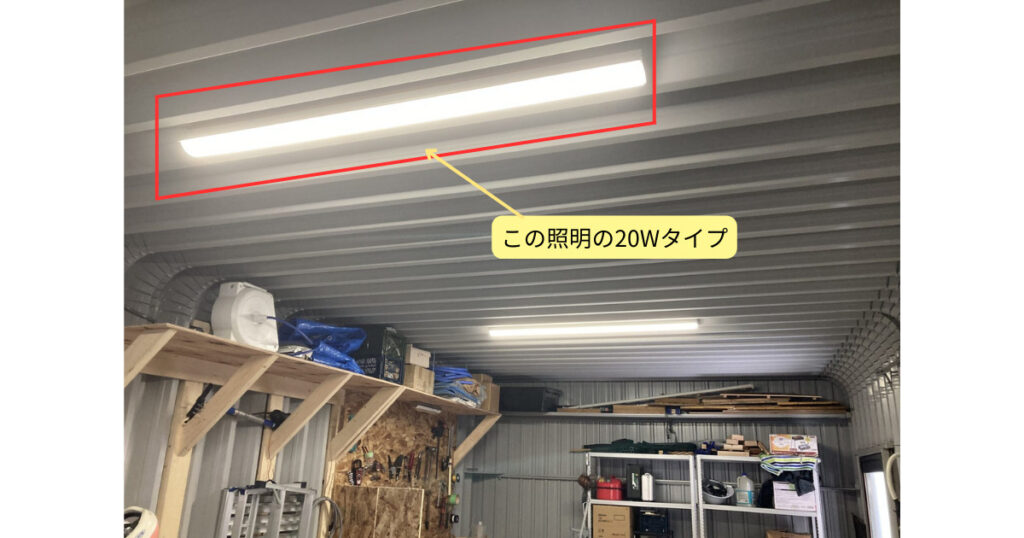

自宅で実践!DIY電気工事の具体例(照明新設・人感センサー設置など)

資格取得後、

カスケードガレージにLED照明を新設、土間のLED照明に人感センサーを後付け

するDIYを施工しました。

カスケードガレージに新設した照明がこちら

人感センサーを後付けしている様子がこちら

これらの工事を業者に依頼すると3〜5万円かかりますが、自分で行えば材料費のみの負担で済みます。

作業は技能試験で学んだ配線技術をそのまま応用でき、安全に施工することができました。

自宅の電気設備を自由にカスタマイズできるのは、資格取得の大きなメリットです。

自作太陽光発電システムの導入事例

私は資格を活かして、小規模な太陽光発電システムを自作で導入しました。

こんな感じ

ソーラーパネルとバッテリー、チャージコントローラー、インバーターを接続し、太陽光発電システムを構築。

節電用電源として活用

業者に依頼すると100万円以上かかる工事ですが、自分で配線すれば約50万円。

節電効果を考えると5年から6年で導入費用を回収できる計算です。

関連記事「太陽光発電システムを自作してみた」では、必要な機器や配線方法、導入費用が詳しく紹介されています。

【太陽光発電を自作してみた】導入にかかった費用とは?業者に依頼した場合と徹底比較

【太陽光発電を自作してみた】導入にかかった費用とは?業者に依頼した場合と徹底比較

電気工事の知識があれば、再生可能エネルギーを使った自給自足の生活にも挑戦できます。

独学で第二種電気工事士に合格するためのよくある質問(FAQ)

独学で第二種電気工事士を目指す方から、よく寄せられる質問をまとめました。

不安や疑問を解消して、すぐに学習をスタートさせましょう。

実際に独学で合格した経験をもとに、具体的かつ実践的な回答をお伝えします。

これから勉強を始める方は、ぜひ参考にしてください。

Q1: 文系・未経験でも独学で合格できますか?

文系出身や電気未経験でも、独学で十分に合格可能です。

試験内容が基礎的で、初心者向けに丁寧に書かれている参考書が多い。

私自身も電気の知識ゼロから勉強を始めましたが、参考書を順番に読み進め、過去問を繰り返すことで一発合格できました。

大切なのは、諦めずに継続して学習することです。

Q2: 筆記試験と技能試験はどちらが難しい?

人によって感じ方は異なりますが、一般的には技能試験の方が難しいと言われています。

筆記試験は暗記と理解で対応できますが、技能試験は実際に手を動かす練習が必要です。

全く練習せずに技能試験を合格するのは不可能に近いと思います。

Q3: 独学での勉強期間はどのくらい必要?

独学での勉強期間は、2〜3ヶ月が標準的です。

筆記試験に50〜80時間、技能試験に20〜30時間の学習が必要で、

働きながらだと2〜3ヶ月の期間が適切

だと感じます。

私は平日1時間、休日3時間のペースで約3ヶ月勉強し、余裕を持って合格できました。

短期集中で勉強すれば1ヶ月半でも合格可能ですが、無理のないペースで進めることをおすすめします。

Q4: 工具や材料の初期費用はいくらかかる?

工具や材料の初期費用は、合計で2万円〜4万円程度です。

内訳は、

参考書と過去問題集で3千円、技能試験練習セット(工具付き)で2万円〜3万円程度が目安

となります。

私はネットで購入した練習セットが1万5千円で、これに参考書2冊を加えて合計2万円程度でした。

専門学校に通うよりも圧倒的に安く、コストパフォーマンスは非常に高いです。

まとめ:第二種電気工事士は独学で一発合格可能!今日から始めよう

第二種電気工事士は、正しい方法で学習すれば独学でも十分に一発合格できる資格です。

会社員として働きながらでも、スキマ時間を活用し、計画的に勉強を進めれば2〜3ヶ月で合格ラインに到達します。

筆記試験は過去問の反復、技能試験は材料の再利用による練習回数の確保が合格の鍵です。

資格取得後はキャリアアップだけでなく、自宅の電気工事DIYで大きな節約とやりがいを得られます。

私自身、電気知識ゼロから始めて一発合格し、今では照明新設や太陽光発電システムの導入など、様々な電気工事を自分で行っています。

あなたも今日から第二種電気工事士の勉強を始めて、新しいスキルとキャリアの可能性を手に入れましょう。