蓄電池は『リース』と『購入』どちらがお得なの?

こんな疑問にお答えします。

結論からご紹介すると、

『リース』がお得なのか『購入』がお得なのかは生活環境で大きく変わる。4人家族一戸建ての我が家では『購入』の方がお得

です。

我が家は2.4kWh容量の蓄電池を購入し、年間約10万円の節電効果を得ています。

そんな節電オタクの私が、

実際に蓄電池を運用した実績を元に、『リース』がお得か『購入』がお得か、

最適な選択肢をご提案いたします。

目次

【蓄電池】リースと購入の基本的な違いとは?【2.4kWh実機で比較】

蓄電池のリースと購入では、費用構造から責任範囲まで大きく異なります。

私が実際に運用している2.4kWh蓄電池の経験をもとに、それぞれの特徴を詳しく解説します。

まず重要なのは、初期費用の有無と長期的なコスト計算です。

リースは月々の支払いで済む一方、購入は一括での大きな出費が必要になります。

リースの仕組みと月額料金の実態

蓄電池リースは月額制で利用できるシステムです。

我が家で運用している容量3kWh蓄電池クラスでは、

月額8,000円から12,000円程度が相場

となっています。

リース料金には機器代金だけでなく、設置工事費やメンテナンス費用も含まれているのが一般的です。

契約期間は10年から15年が主流で、期間終了後は返却または買い取りを選択できます。

実際に複数のリース会社に問い合わせた結果、保証内容や対応エリアに差があることも分かりました。

購入時の初期費用と長期運用コスト

蓄電池を購入する場合、

容量3~5kWhの小型タイプでは本体価格10万円から50万円程度が必要

です。

これに設置工事費5万円から15万円が加算されます。

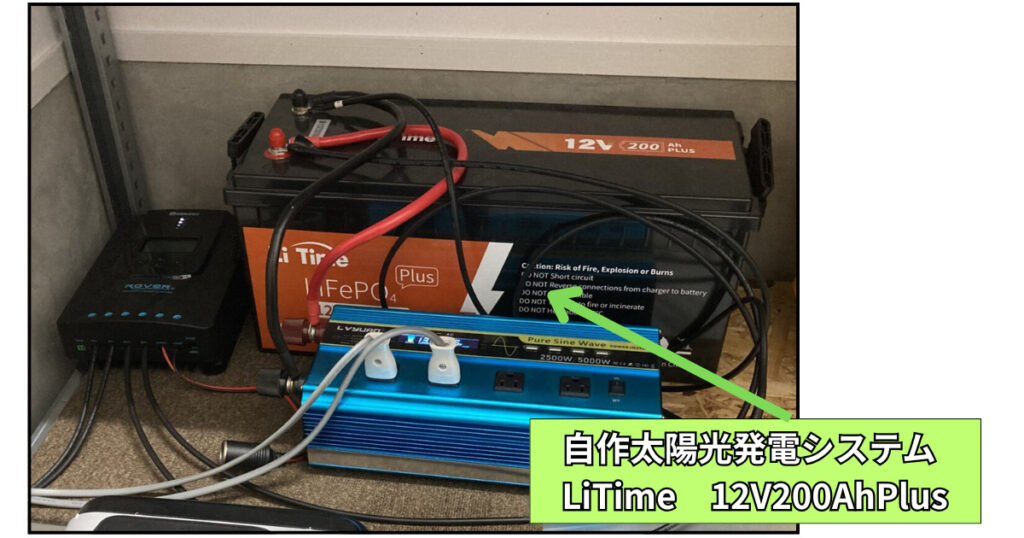

我が家の場合、屋内配線工事は業者に依頼し、蓄電池の購入や設置は自分で施工。

なので、トータル約25万円程度の初期投資で済みました。

その後の運用では

電気代削減効果により年間10万円の節約を実現しており、理論上は5年程度で初期費用を回収できる計算

です。

ただし、異常時のメンテナンス費用を考慮すると回収期間は6年~7年程度必要になります。

所有権とメンテナンス責任の違い

リースでは機器の所有権がリース会社にあるため、故障時の対応や定期メンテナンスは基本的に業者が行います。

一方、購入した場合は所有者である私たちが責任を負います。

我が家の蓄電池は運用を開始して4年が経過しますが、使えなくなるような不具合の発生はありません。

電気の使い過ぎで過放電させてしまい強制停止してしまうことはあっても、充電し直せば問題なく使用可能です。

【実体験】節電オタクが教える3つの判断基準

蓄電池選びで後悔しないためには、適切な判断基準を持つことが不可欠です。

私が実際に2.4kWh蓄電池を導入・運用した経験から、最も重要な3つのポイントをお伝えします。

これらの基準を満たせば、あなたにとって最適な選択ができるはずです。

単純な価格比較だけでなく、ライフスタイルや将来設計も含めた総合判断が重要となります。

判断基準①:初期費用の負担能力と資金計画

最初の判断基準は初期費用をどこまで負担できるかです。

蓄電池購入には数十万円~数百万円前後の支払いが必要で、これが家計に与える影響を慎重に評価しなければなりません。

我が家の場合は、

本体価格が安い小型タイプの蓄電池を採用

しました。

蓄電池の容量が小さい分、節電効果が下がるというデメリットがあるものの、

初期投資金額を安く抑えるメリットを優先させました。

手持ち資金を他の投資や緊急時に備えて温存したい!と考えている方は本体価格の安い容量の小さい蓄電池がおすすめです。

判断基準②:10年後の総費用で損益分岐点を計算

2つ目の基準は長期的なコスト比較です。

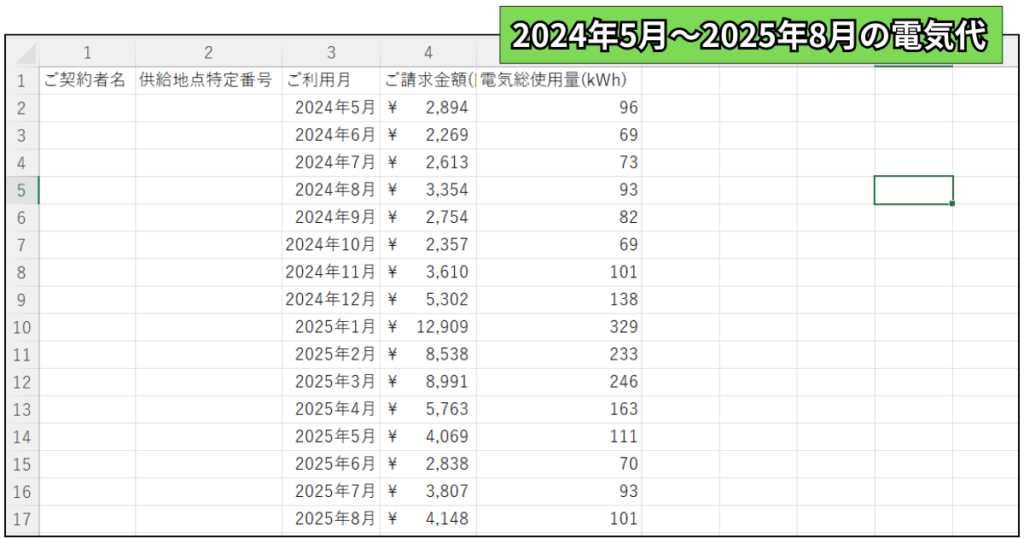

私の2.4kWh蓄電池では

年間10万円の節電効果があるため、10年間で100万円の電気代削減

が見込めます。

リースの場合、月額1万円×10年で120万円の支払いとなり、購入より20万円高くなる計算です。

ただし、リースには保守費用が含まれているため、実質的な差額はもう少し小さくなります。

私の個人的な感覚では、

容量の小さい蓄電池のリースは毎月のリース料金に比べて節電効果が低い

と思っています。

あなたの電力使用量と電気料金単価で具体的に計算してみることが大切です。

判断基準③:メンテナンス対応と故障リスクの考慮

3つ目の基準はメンテナンスや故障への対応力です。

蓄電池は精密機器のため、定期点検や突発的な故障が発生する可能性があります。

実際に蓄電池を運用してみて、

蓄電池の故障発生確率は低いものの、周辺機器(インバーターやチャージコントローラー)の故障発生確率は高い。さらに、過放電や過充電の対応が難しい。

と感じています。

リースなら業者が全て対応してくれますが、購入の場合は自分で業者を手配する必要があるので注意してください。

機械が苦手な方にはリースの方が安心かもしれません。

2.4kWh蓄電池で年間10万円節電した私のコスト分析

実際の運用データをもとに、リースと購入のコスト分析を詳しくご紹介します。

我が家で使っている2.4kWh蓄電池は

停電時に最低限必要な1日分の電力を賄えられる容量があり、主に電気料金の節約を目的として活用

しています。

料金単価の安い時間帯に充電し、料金単価が高い時間帯に蓄電池の電気を使って生活する。また、太陽光発電システムと組み合わせて蓄電池を充電する

このような運用方法で年間約10万円の電気代削減を実現。

1年を通じて電気代が10,000円を超える月はほとんどありません。

この実績データを基準に、どちらがお得か検証してみました。

リース契約で10年間運用した場合の総額

リースで10年間利用する場合の総コストを計算してみました。

月額料金を1万円とすると、10年間で120万円の支払いとなります。

しかし、私の節電効果年間10万円を考慮すると、10年間で100万円の電気代削減が期待できるため、実質的な負担は20万円程度になります。

リースだと赤字になってしまう。。。

しかし、

リース料金には保険やメンテナンス費用が含まれているため、予想外の出費リスクが少ないのが魅力

だと言えます。

購入した場合の回収期間と実質利回り

購入の場合、初期投資30万円に対して年間10万円の節電効果なので、

理論上3年~5年で投資回収が完了

します。

6年目以降は純粋な利益となるため、15年間使用すれば120万円分の利益になる計算です。

蓄電池の耐用年数は一般的に15年から20年とされているため、長期使用すればするほど購入の方が有利になります。

ただし、故障時の修理費用や性能劣化によるリプレース費用も考慮しておきましょう。

停電対策としての価値をどう評価するか

蓄電池の価値は節電効果だけでなく、停電時のバックアップ電源としての機能も重要です。

我が家で使っている2.4kWh蓄電池は

停電時に冷蔵庫や照明、スマートフォンの充電など最低限の電力を1日使用する

ことができます。

長時間の停電時に家族が安心して過ごせたことを考えると、この安心感には金額以上の価値があるといえるでしょう。

災害時の備えとしての価値をどの程度評価するかで、リースと購入の判断が変わってきます。

生活スタイルに合った方法を検討してください。

蓄電池リースに向いている人・購入に向いている人

リースと購入のどちらを選ぶべきかは、個人の状況や価値観によって大きく異なります。

私自身の経験と多くのユーザーから聞いた話をもとに、それぞれに向いている人の特徴を整理しました。

重要なのは、単純な損得計算だけでなく、ライフスタイルや将来計画との適合性です。

自分がどちらのタイプに当てはまるか、冷静に判断してみてください。

リースをおすすめする3つのケース

リースが最適な方の特徴として、まず初期費用を抑えたい人が挙げられます。

住宅ローンや教育費で資金が厳しい場合、月額1万円程度の支払いで蓄電池を導入できるメリットは大きいですよね。

次に、機械の管理や保守が苦手な人にもリースは向いています。

自分でメンテナンスするのが難しい、トラブル発生時の対応に自信がない、という方はリースを選択しましょう。

最後に、将来の転居予定がある人です。

リースなら解約手続きで済みますが、購入した場合の移設費用は意外に高額になります。

購入を選ぶべき人の特徴と条件

購入に向いているのは、まず初期投資の資金余力がある人です。

住宅ローン完済後で手元資金に余裕がある場合、長期的な節約効果を最大化できます。

また、機械いじりが好きで自分で管理したい人も購入向きです。

蓄電池の運用データを細かくチェックし、最適化を楽しめる方なら購入の価値を最大限活用できます。

さらに、20年以上の長期利用を前提とする人は、購入の経済メリットが大きくなります。

家庭の電力使用量別の最適な選択方法

電力使用量によっても最適な選択は変わります。

月額の電気代が2万円以上発生しているような家庭では、蓄電池による節電効果が大きく購入による投資回収も早くなります。

一方、月間電気代1万円以下の家庭では節電効果が限定的なため、初期費用の負担が少ないリースの方が現実的かもしれません。

また、太陽光発電を既に導入している家庭では、余剰電力の有効活用により節電効果がさらに高まるため、購入のメリットが大きくなる傾向があります。

実際に使って分かったリースと購入のメリット・デメリット

2.4kWh蓄電池を実際に運用してみて初めて分かったことが多くあります。

カタログやセールストークでは見えない実用面での課題や、予想以上のメリットもありました。

特に季節変動や経年劣化による性能変化は、長期運用して初めて実感できる特徴です。

これから蓄電池導入を検討される方には、ぜひこの現実的な視点を参考にしていただきたいと思います。

リースの隠れたデメリットと注意点

リース契約で見落としがちなのが、中途解約時の違約金です。

私が調べた限り、

多くのリース会社で残期間分の50%程度の違約金が設定

されていました。

また、機器の改造や移設に制限があることも要注意です。

実際に使用していると、設置場所を変更したくなることがありますが、リースでは事前承認が必要で、場合によっては追加費用が発生します。

さらに、契約満了時の選択肢が限られることもデメリットです。

継続利用したくても、新しい契約条件に変更される可能性があります。

購入時の想定外コストと対策法

購入の場合予想していなかった費用として、定期点検費用や異常時の修繕費用があります。

蓄電池の寿命は15年~20年と言われて言いますが、想定より早く来る可能性もあります。

この場合、導入費用を回収する前に蓄電池交換の高額費用が発生します。

蓄電池購入の際は電気の種類に注目しましょう。

リチウムイオン電池は使用環境によって劣化速度が変わるため、10年で交換が必要になることがあります。

現在は、リン酸鉄リチウムイオンバッテリーが主流です。

充放電サイクル回数が多く発熱しにくいという特徴があります。

長寿命で安全性が高い

関連記事「リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの特徴」では、実際に愛用している私がバッテリーの特徴やメリット、デメリットが紹介されています。

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの特徴を愛用者である私が初心者にわかりやすく解説

リン酸鉄リチウムイオンバッテリーの特徴を愛用者である私が初心者にわかりやすく解説

車のバッテリー型蓄電池の運用で気づいた点

私が使用している車のバッテリーのような形状の蓄電池には、独特の特徴があります。

コンパクトで場所を取らない反面、端子が剥き出しになっているので感電や短絡事故に注意が必要です。

また、冬場の低温環境では性能が10%程度低下することも分かりました。

一方で、持ち運び可能なタイプなので、キャンプや屋外イベントでの電源としても活用できるメリットがあります。

設置工事が比較的簡単で、DIYが得意な方なら自分で設置することも可能です。

ただし、電気工事士の資格が必要な部分は必ず専門業者に依頼してください。

まとめ:蓄電池は結局リースと購入どちらがお得?

私の実体験と詳細な分析結果をまとめると、

リースと購入のどちらがお得かは個人の生活環境によって大きく変わる

です。

初期費用を抑えて安心して利用したい方にはリースが適しており、長期的な経済効果を重視する方には購入がおすすめです。

我が家の場合、

2.4kWh蓄電池による年間10万円の節電効果により、購入から5年~6年で投資回収できる見込み

です。

最終的な判断は、

資金状況、電力使用量、メンテナンスへの対応力、そして蓄電池に求める価値

によって決めましょう。

単純な費用比較だけでなく、停電時の安心感や環境への貢献といった付加価値も考慮して、最適な選択をしてください。

どちらを選んでも、蓄電池による節電効果と災害時の備えという大きなメリットを享受できることは間違いありません。