電気工事士の資格取得を目指すとき、最初に悩むのが工具選びです。

私は会社員として働きながら第二種電気工事士試験に一発合格。

一発合格できた要因の一つが

工具選びで失敗しないためのポイントをしっかり押さえたこと

です。

この記事では、初心者でも安心して工具を揃えられる方法を、実体験をもとに詳しく解説します。

技能試験の合格だけでなく、合格後のDIY電気工事でも長く使える工具の選び方をお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

電気工事士に必要な工具の基礎知識

電気工事士試験に合格するには、正しい工具選びが欠かせません。

技能試験では、

実際に電線を加工したり、器具を取り付けたりする作業

を行います。

そのため、適切な工具がなければ作業が進まないだけでなく欠陥扱いになってしまうことも。。。

初心者の方は「どんな工具が必要なのか」「どこまで揃えればいいのか」と不安になるかもしれませんが、基本を押さえれば大丈夫です。

まずは電気工事士試験で求められる工具の基礎知識をしっかり理解しましょう。

第二種電気工事士試験で必須となる工具一覧

第二種電気工事士の技能試験では、7つの工具が必須となります。

具体的には

ペンチ、ドライバー(プラス・マイナス)、ウォーターポンププライヤ、リングスリーブ用圧着工具、電工ナイフ、スケール、ストリッパー

です。

これらは試験会場に持ち込みが認められており、逆にこれらがないと作業ができません。

私が受験したときも、会場で工具を忘れた受験生が焦っている姿を見かけましたので、事前準備は本当に大切です。

各工具には電線の被覆を剥く、電線を切断する、圧着端子を取り付けるといった明確な役割があります。

試験本番では時間制限もあるため、使い慣れた工具で素早く正確に作業できるよう、練習段階からしっかり揃えておきましょう。

技能試験合格に最低限必要な工具とは

技能試験に合格するために最低限必要なのは、先ほど挙げた7つの工具です。

中でも特に重要なのが、

電線の被覆を剥くストリッパと、リングスリーブを圧着する圧着工具の2つ

になります。

この2つの工具は作業の出来栄えに直結するため、安すぎる製品は避けたほうがいいと私は思います。

私が選んだホーザンのストリッパーは

刃の切れ味が良く、被覆を傷つけることなくきれいに剥くこと

が可能。

電工ナイフよりも「簡単」「素早く」「キレイ」にケーブルを剥くことができます。

工具の品質と価格のバランスを見極めるポイント

工具選びで最も大切なのは、品質と価格のバランスです。

高価な工具ほど精度が高く使いやすいのは事実ですが、試験合格だけが目的なら中価格帯の工具でも十分対応できます。

一方、激安の工具は刃がすぐに欠けたり、圧着が甘かったりするリスクがあるため注意しましょうが必要です。

私がホーザンを選んだ理由は、

電気工事のプロも使用する信頼性がありながら、初心者でも手が届く価格帯だったから

です。

実際に使ってみて、刃の切れ味や圧着工具のカシメ具合が安定していたため、練習中もストレスなく作業できました。

工具は試験後もDIY電気工事で長く使えるため、ある程度の品質を確保した製品を選ぶことが結果的にコスパが良いと実感しています。

電気工事士工具を安く揃える3つの方法

工具を安く揃えるには、賢い購入方法を知ることが重要です。

電気工事士試験の工具は一式揃えると2万円から5万円ほどかかるため、できるだけコストを抑えたいと考える方は多いでしょう。

私も会社員として限られた予算の中で準備を進めたので、無駄な出費を避けるための工夫をいくつか実践しました。

ここでは実際に効果があった、工具を安く揃える3つの具体的な方法をご紹介します。

工具セット購入vs単品購入どちらがお得?

結論から言うと、

初心者には工具セット購入が圧倒的にお得

です。

単品で揃えると工具選びに時間がかかる上、結果的に割高になることが多い。

私が購入したホーザンの工具セットは、必要な工具が一式揃っていて当時2万円台で購入できました。

同じ工具を単品で買うと3万円以上になる計算だったので、1万円近く節約できたことになります。

また工具セットには試験で使える工具だけが入っているため、余計なものを買う心配もありません。

ただし既にいくつか工具を持っている方や、特定のメーカーにこだわりがある方は、単品購入で必要なものだけ買い足すほうが経済的な場合もあります。

練習セット付き工具セットのコスパを徹底検証

練習セット付き工具セットは、初心者にとって最もコスパが良い選択肢です。

工具だけでなく技能試験の練習用ケーブルや器具がセットになっているため、届いたその日から練習を始められます。

私が購入したセットも材料1回分と工具がセットになっており、すぐに実践練習に取りかかれたのが大きなメリットでした。

材料と工具を別々に買うよりも5000円ほど安く必要なものを揃えることができた。

2周目以降の練習は、

作成した課題を丁寧に分解して電線や器具を再利用する

ことで追加の材料費を大幅に抑えることが可能です。

この方法で1回分の材料で、4回以上練習を重ねることができました。

ホーザン・マーベル・フジ矢など主要メーカー価格比較

電気工事士向け工具の主要メーカーは、ホーザン・マーベル・フジ矢の3社です。

| 項目 | ホーザン | マーベル | フジ矢 |

|---|---|---|---|

| 本体価格 | 28,000円〜40,000円 | 22,000円〜32,000円 | 35,000円〜48,000円 |

| 送料 | 無料〜500円(Amazon・楽天) | 無料〜500円(Amazon・楽天) | 無料〜800円(専門店多め) |

| 耐久性 | ★★★★☆(4.0) 2年以上使用しても切れ味維持 | ★★★☆☆(3.5) 1〜2年程度で刃の摩耗あり | ★★★★★(5.0) 3年以上使用可能な高耐久性 |

| 使いやすさ | ★★★★★(5.0) 初心者でも扱いやすい設計、グリップの握り心地が良好 | ★★★★☆(4.0) 軽量で扱いやすい、女性にも人気 | ★★★★☆(4.0) プロ仕様で精度が高い、やや重量感あり |

| おすすめ度 | ★★★★★(5.0) 初心者〜中級者向け | ★★★★☆(4.0) コスパ重視の初心者向け | ★★★★☆(4.0) 長期使用を考える上級者向け |

価格帯は

ホーザンが2万円台後半から4万円台、マーベルが2万円台から3万円台、フジ矢が3万円台から5万円台

が相場となっています。

私が選んだホーザンは中価格帯でありながら、プロの現場でも使われる信頼性の高いブランドです。

マーベルはコスパ重視の方に人気があり、価格は最も手頃ですが品質も十分試験対応できるレベルです。

フジ矢は日本製の高品質工具として知られ、特にペンチやニッパーの精度は抜群ですが、価格はやや高めになります。

初心者の方には品質と価格のバランスが取れたホーザンかマーベルをおすすめしますが、予算に余裕があればフジ矢も検討する価値があるかなぁと思います。

初心者におすすめ!コスパ最強の工具セット選び

初めて電気工事士試験に挑戦する方にとって、工具セット選びは合格への第一歩です。

市場には様々な工具セットが販売されていますが、価格だけで選ぶと失敗する可能性があります。

私自身も最初は「安ければいい」と考えていましたが、実際に使ってみると工具の品質が作業効率に大きく影響することを実感しました。

ここでは実体験をもとに、本当におすすめできるコスパ最強の工具セットをご紹介します。

【実体験】ホーザン工具セットで一発合格した理由

私がホーザンの工具セットを選んだのは、

信頼性と価格のバランスが優れていたから

です。

実際に使ってみて最も良かったのは、VVFストリッパの切れ味と圧着工具の安定した圧着性能でした。

練習中は何度も電線の被覆を剥く作業を繰り返しますが、ホーザンのストリッパは力を入れなくてもスムーズに被覆が剥けます。

また圧着工具は適切な圧力で確実にリングスリーブを圧着できるため、欠陥を出すリスクが非常に低い。

会社員として働きながら平日夜や週末しか練習時間が取れなかった私でも、使いやすい工具のおかげで効率よく練習でき、一発合格につながりました。

合格後も自宅の照明新設やコンセント増設、さらには太陽光発電システムの配線工事まで、すべてこのホーザンの工具で対応できています。

Amazonと楽天で買える人気工具セット5選

ネット通販で工具セットを購入する際、

価格と内容、レビューから総合的に判断して購入

しましょう。

Amazonと楽天で特に評価が高い工具セットがこちら

ホーザンのDK-28

マーベルのMDP-BOX

日本製の高品質工具がいいという方はフジ矢(FDS-01)がおすすめです。

フズ矢の値段はちょっと高めですね。。。

各セットともレビュー評価が高く、購入者の多くが試験合格を報告しているため、初心者の方でも安心して選べるラインナップです。

工具購入時の注意点と失敗しない選び方

工具購入で失敗しないためには、事前に注意点を知っておくことが大切です。

安さだけに飛びついて粗悪な工具を買ってしまうと、練習がうまくいかず試験本番で失敗するリスクが高まります。

私も最初は価格重視で考えていましたが、先輩からアドバイスをもらい、品質の重要性を理解しました。

ここでは実際に工具を使ってきた経験から、購入時に必ずチェックすべきポイントをお伝えします。

安すぎる工具セットに潜む3つのリスク

1万円台の激安工具セットには、大きく3つのリスクが潜んでいます。

1つ目・・・刃の切れ味が悪く、電線の被覆を剥く際に芯線まで傷つけてしまう。

2つ目・・・圧着工具の精度が低く、リングスリーブの圧着不良発生の可能性ある

3つ目・・・工具の耐久性が低く、練習を重ねるうちに壊れてしまう

私の知人は安い工具セットを買って練習していましたが、

ストリッパの刃がすぐ欠けてしまい、結局買い直す

ことになったそうです。

最初から信頼できるメーカーの工具を選んでおけば、こうした無駄な出費と時間のロスを避けられます。

中古工具は買っても大丈夫?メリットとデメリット

中古工具は価格が安い反面、リスクもあるため慎重な判断が必要です。

メリットは新品の半額程度で購入できることと、既に使用感があるため道具としての癖が出ていること。

一方デメリットは、刃の摩耗や圧着工具の精度低下など、見えない劣化が進んでいる可能性があることです。

特に圧着工具は使用回数が増えると圧着力が弱くなるため、中古品では試験で欠陥扱いになるリスクがあります。

もし中古を検討するなら、

信頼できる出品者から購入し、事前に動作確認ができる状態のものを選ぶこと

がおすすめです。

長く使える工具を見分ける5つのチェックポイント

長く使える工具を見分けるには、5つのポイントをチェックしましょう。

1つ目・・・刃物の材質が高炭素鋼やステンレス製

2つ目・・・グリップの握りやすく滑り止め加工が施されている

3つ目・・・圧着工具のバネの反発が強い

4つ目・・・メーカー保証が1年以上ついている

5つ目・・・高評価レビューが多いもの

これらのポイントに注意して購入したホーザン工具は購入から2年以上経った今でも切れ味が落ちず、自宅の電気工事で活躍し続けています。

合格後も活用!DIY電気工事での工具活用術

電気工事士試験に合格したら、工具は試験だけで終わりではありません。

実は合格後のDIY電気工事でこそ、工具の真価が発揮されるのです。

私は合格後、自宅の照明新設やコンセント増設、さらには太陽光発電システムの配線まで、すべて自分で施工してきました。

ここでは実際に行った電気工事で活躍した工具の使い方と、長く使い続けるためのメンテナンス方法をご紹介します。

照明・コンセント新設で実際に使った工具

自宅の照明とコンセント新設では、試験で使った工具をそのまま活躍しました。

特にVVFストリッパは壁内配線のケーブル加工に欠かせず、正確に被覆を剥けるため作業効率が格段に上がります。

ペンチとドライバーは器具の取り付けやスイッチボックスの固定に使い、ウォーターポンププライヤはロックナットの締め付けに重宝しました。

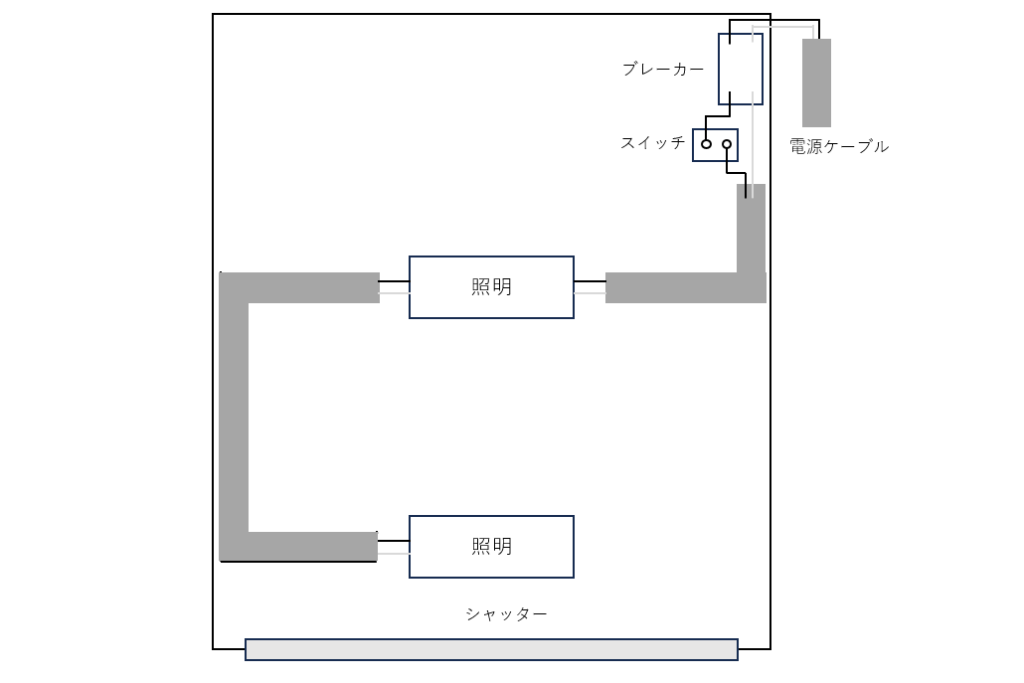

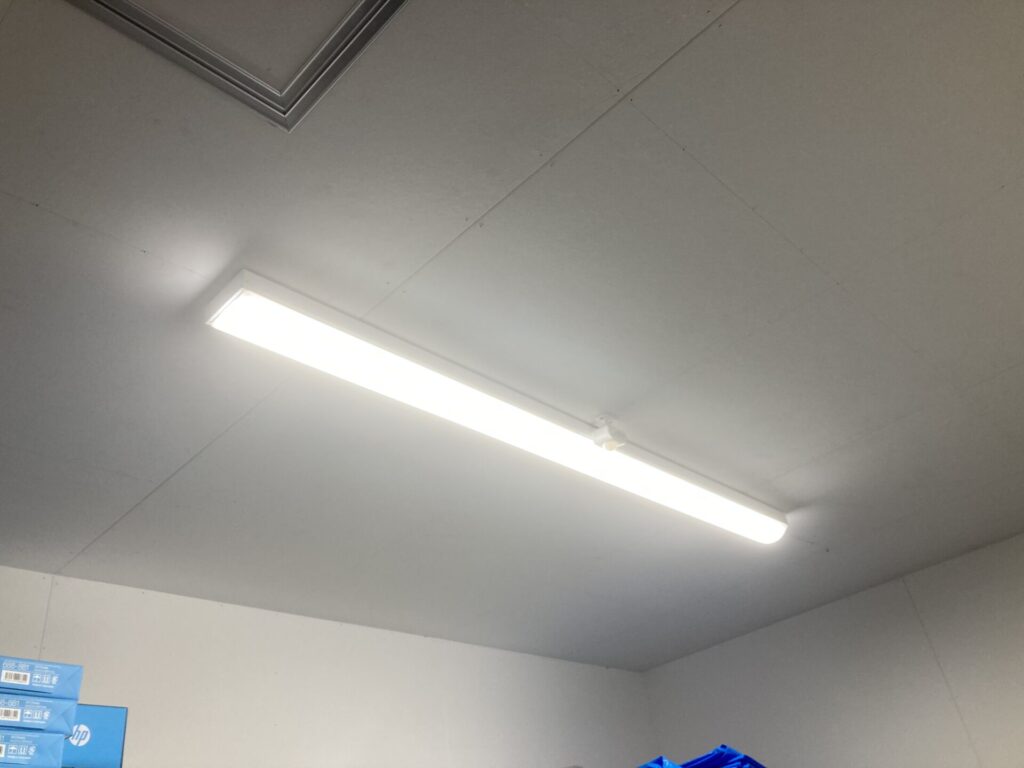

自宅のカスケードガレージにLED照明を新設した様子がこちら

主幹ブレーカー、照明までの配線、照明への接続、など

全ての工程をDIYで施工。

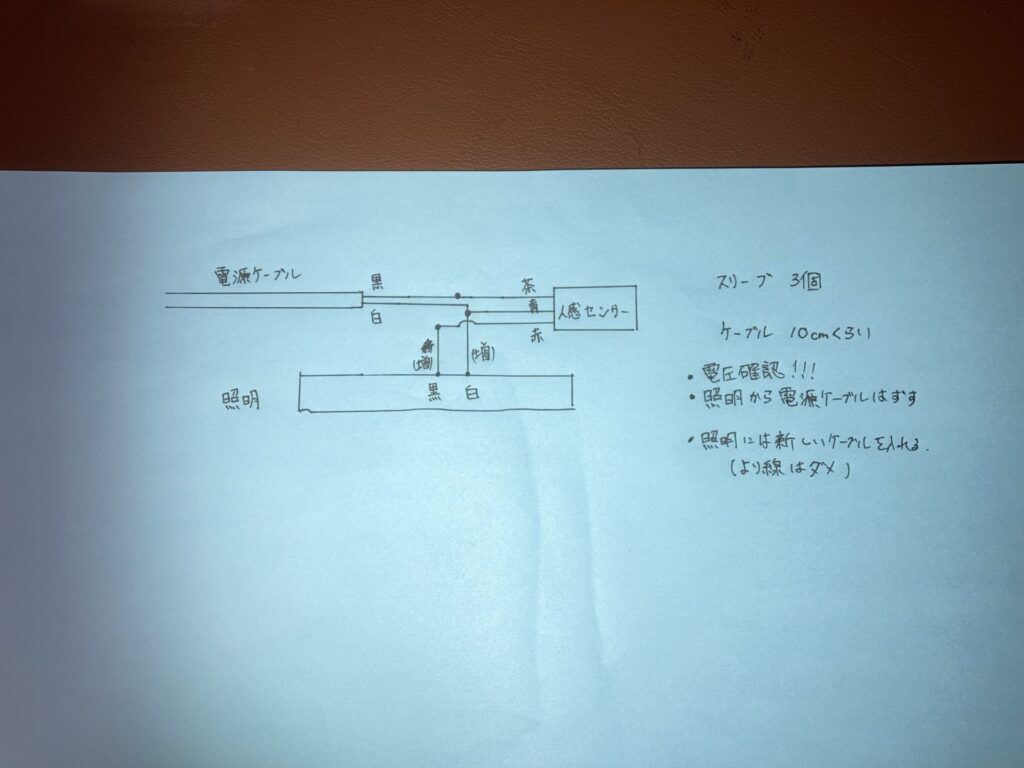

このとき作成した配線図がこちら

試験合格時に揃えた工具セットと知識があれば、

一般的な住宅の電気工事はほぼすべて対応可能

です。

LED照明に人感センサーを後付け

土間のLED照明に人感センサーを後付けするDIYに挑戦。

我が家の土間は

両手に荷物を持って出入りすることが多いので照明を点けるのがめんどくさい、かつ電気の消し忘れが多々発生する

という問題を抱えていました。

こんな問題を解決するために思いついたのが、「人感センサーの後付け」です。

施工中の様子がこちら

照明の配線を外し、人感センサーを割り込ませるイメージです。

このとき描いた配線図がこちら

技能試験で勉強した内容で設計可能

完成がこちら

「人感センサーが後付けされてる!!」なんて気づかないくらい自然に施工できたかなと思います。

関連記事「人感センサーを後付けしてみた」では、施工方法や配線図が紹介されています。

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

工具を長持ちさせるメンテナンス方法

工具を長持ちさせるには、使用後の手入れが最も重要です。

私は作業後、必ず刃物部分を乾いた布で拭き、電線の被覆カスや汚れを取り除いています。

特にストリッパや圧着工具は刃の間に細かいゴミが詰まりやすいため、エアダスターで吹き飛ばすと効果的です。

年に1回程度は可動部に工具用オイルを薄く塗布することで、動きがスムーズになり精度も維持できます。

また保管時は専用のケースに入れ、湿気の少ない場所で保管することで錆の発生を防げます。

私のホーザン工具は購入から2年以上経ちますが、こうしたメンテナンスのおかげで新品同様の切れ味と性能を保っています。

まとめ:電気工事士工具は賢く選んで長く使おう

電気工事士試験の工具選びは、合格への重要なステップです。

工具セット購入が初心者には最もコスパが良く、特にホーザンやマーベルなど信頼できるメーカーを選べば失敗しません。

私も会社員として限られた予算の中で工具を揃えましたが、練習セット付きの工具セットを選んだことで、効率よく練習でき一発合格を果たせました。

安すぎる工具はリスクが高く、逆に高すぎる工具は初心者には不要なので、3万円前後の中価格帯が最適です。

そして何より、試験合格後も工具はDIY電気工事で長く活躍します。

私は自宅の照明やコンセント新設、太陽光発電システムの導入まで、すべて試験用工具で対応できました。

工具は一度揃えれば何年も使えるため、最初の選択が非常に重要です。

この記事を参考に、あなたも賢く工具を選んで、電気工事士試験の合格とその先のDIY電気工事を楽しんでください。