「技能試験って独学でも本当に合格できるの?」そんな不安を抱えていませんか?

実は、

正しい勉強法と適切な練習セットがあれば、会社員として働きながらでも一発合格は十分可能

です。

私自身、平日は仕事をしながら1日1〜2時間の練習で第二種電気工事士技能試験に独学で合格。

練習期間は2ヶ月間とたっぷり時間を使いました。

この記事では、13種類の候補問題を効率的に攻略する具体的な勉強法から、おすすめの練習セット、時間配分のコツまで、私の実体験をもとに徹底解説します。

合格後は自宅の照明工事やコンセント増設も自分でできるようになり、電気工事DIYライフを楽しんでいます。

あなたも正しい独学勉強法で、技能試験合格を目指しましょう!

目次

電気工事士技能試験を独学で合格した私の実体験

技能試験の独学合格は決して難しくありません。

私は会社員として平日はフルタイムで働きながら、限られた時間で効率的に練習を重ねました。

技能試験までの約2ヶ月間、毎日1〜2時間の練習時間を確保し、インターネットで購入した技能試験対策セットを使って13種類の候補問題を繰り返し練習しました。

結果として、

本番では制限時間内に余裕を持って作品を完成させ、一発合格を達成

できたのです。

会社員をしながら一発合格できた理由

会社員でも一発合格できた最大の理由は、計画的な学習スケジュールを立てたことです。

平日は帰宅後に1時間、休日は午前中に2〜3時間と決めて、無理のないペースで練習を継続しました。

特に重要だったのは、毎日少しずつでも工具に触れることで手の感覚を維持できたことです。

週末にまとめて練習するよりも、短時間でも毎日練習する方が確実に技術が身につきます。

また、通勤時間を活用して複線図の書き方や欠陥判断基準をスマホで復習することで、限られた時間を最大限活用することが可能。

仕事と勉強の両立は大変でしたが、明確な目標と計画があれば必ず達成できるのです。

独学を選んだ3つの理由とメリット

私が独学を選んだ理由は、

自分のペースで学習できる自由度の高さ

にありました。

第一・・・講習会は平日開催が多く会社員には参加しづらいという問題がある

第二・・・費用面で独学は講習会の半額以下に抑えられるため経済的

第三・・・自分の苦手な部分を重点的に練習できる柔軟性がある

実際に私は電線の接続作業に苦手意識があったため、その部分だけ集中的に練習時間を増やしました。

講習会では全員が同じペースで進むため、こうした個別対応は難しいでしょう。

独学は自己管理が必要ですが、その分だけ効率的に合格を目指せる学習方法なのです。

実際にかかった勉強時間と費用の内訳

技能試験合格までにかかった総勉強時間は約60時間でした。

技能試験までの2ヶ月間、平日は毎日1時間、休日は2〜3時間の練習を継続。

費用面では、技能試験対策セット(工具・材料込み)が約2万円、参考書が約2千円で、合計2万2千円程度です。

講習会に参加すると4〜5万円かかるところ、独学では半額以下に抑えることができます。

特に技能試験対策セットは、13種類の候補問題を1回ずつ練習できる材料(工具含み)を選択。

これさえあれば、必要な材料と工具が全て揃っているので勉強に集中することが可能。

この投資額で国家資格が取得でき、今では自宅の電気工事を自分で行えるため、すでに十分に元が取れていると言えます。

電気工事士技能試験の独学勉強法【合格率85%の秘訣】

技能試験の合格率は全国平均で約70%ですが、正しい勉強法を実践すれば85%以上の確率で合格できます。

合格の秘訣は、候補問題の徹底的な反復練習と欠陥基準の完全理解にあります。

技能試験は13種類の候補問題から1問が出題されるため、

すべての課題を確実にこなせるようにしておく必要

があります。

私が実践した勉強法は、基本作業の習得から始めて段階的にレベルアップしていく方式です。

これから紹介する4つのポイントを押さえれば、独学でも確実に合格レベルに到達できるでしょう。

技能試験で問われる13種類の課題を完全攻略

技能試験では毎年13種類の候補問題が事前に公開されており、その中から1問が本番で出題されます。

すべての課題に共通する基本要素は、

複線図の作成、電線の切断と剥き、接続作業、器具への取り付け

です。

私は最初に13課題すべての複線図を描けるようにしてから、実際の施工練習に入りました。

各課題には特徴があり、例えば課題1は基本的な配線、課題7はタイムスイッチを含む応用問題といった具合です。

練習の順番としては、

簡単な課題から始めて徐々に複雑な課題に挑戦していく

のが効果的。

私の場合は各課題を最低2回ずつ練習し、苦手な課題は3〜4回繰り返すことで確実性を高めました。

どの課題が出ても自信を持って対応できるくらい練習を積み重ねれば、安心して試験に臨むことができます。

欠陥判断基準を理解する効果的な学習法

技能試験では、

作品が完成しても欠陥があれば不合格

になってしまいます。

欠陥判断基準は、電線の剥きすぎや接続不良など細かく定められています。

私が実践した学習法は、

練習のたびに自分の作品を欠陥基準チェックリストで確認すること

です。

特に重要なのは、

電線の絶縁被覆が適切に剥かれているか、リングスリーブの圧着が正しく行われているか

という点です。

最初の頃は剥き寸法が不正確で、何度も欠陥作品を作ってしまいました。

しかし、ケーブルストリッパーの使い方をマスターし、毎回定規で測りながら練習することで精度が上がっていきました。

欠陥を作らないコツは、焦らず丁寧に作業することと、完成後の確認を怠らないことです。

時間配分で完成させるための練習スケジュール

技能試験の制限時間は40分間で、この時間内に作品を完成させなければなりません。

最初の練習では1時間以上かかっていた私も、繰り返し練習することで30分台で完成できるようになりました。

時間短縮のポイントは、

複線図を素早く正確に描くこと、そして各作業の手順を体に染み込ませること

です。

私は練習の際に必ずタイマーをセットし、各工程にかかる時間を記録していました。

複線図に5分、電線の準備に10分、接続作業に15分、器具取り付けに5分、確認に5分

という目標を設定しました。

どの工程で時間がかかりすぎているかを把握できれば、その部分を重点的に練習して改善できます。

本番では余裕を持って35分で完成させ、残り5分で入念にチェックすることができました。

独学でも確実に身につく複線図の書き方

複線図は単線図を実際の配線に変換するための設計図です。

技能試験では最初に単線図が渡されるため、それを複線図に変換してから作業を開始します。

複線図をマスターするために、まず基本的なルールを理解することから始めましょう。

電源側から負荷側へ線を引く、スイッチは必ず非接地側に入れる、3路スイッチの配線方法を覚える

といった基本原則です。

最初は参考書を見ながら13課題すべての複線図を何度も描いて、パターンを頭に叩き込みました。

慣れてくると、単線図を見ただけで頭の中で配線のイメージができるようになります。

複線図が正確に描ければ、実際の施工で迷うことなくスムーズに作業を進められるのです。

独学合格に必須!技能試験対策セットの選び方

技能試験の独学合格には、適切な練習セットの選択が不可欠です。

市販されている技能試験対策セットには、工具セット、材料セット、工具と材料の両方が含まれたセットなど様々な種類があります。

私はインターネットで工具と材料がセットになった商品を購入し、追加購入なしで合格レベルまで到達できました。

セット選びで失敗すると、

必要な材料が足りなかったり、品質の悪い工具で練習効率が下がったり

します。

これから紹介する3つのポイントを押さえて、自分に最適な対策セットを選んでください。

初心者が選ぶべき練習セットの3つの条件

初心者が選ぶべき練習セットの第一条件は、

13課題すべてを練習できる材料が揃っていること

です。

一部の課題しか練習できないセットでは、本番で未経験の課題が出題された場合に対応できません。

第二条件は、

最低でも各課題を2回分練習できる量の材料が含まれていること

です。

1回の練習では不十分で、2回目以降で初めて正確な技術が身につきます。

第三条件は、

必要な工具がすべてセットに含まれているか、別途購入する場合も明確に案内されていること

です。

私が購入したセットには、ケーブルストリッパー、圧着工具、ドライバー、ペンチ、ウォーターポンププライヤーなどが揃っていました。

これらの条件を満たしたセットを選べば、追加費用をかけずに効率的に練習できるのです。

私が実際に使った技能試験対策セットのレビュー

私が購入したのは、大手電材メーカーが販売する技能試験対策セット(工具・材料1回分)でした。

当時の価格は約2万円で、

13課題を1回ずつ練習できる電線、器具類、そして必要な工具一式が含まれている

という内容です。

特に満足したのは、ケーブルストリッパーの品質が高く、初心者でも正確な剥き作業ができた点です。

安価な工具では剥き寸法が不安定になりやすいですが、このセットの工具は精度が高く信頼できました。

材料については、本番と同じメーカーの器具が使われており、実戦的な練習ができました。

唯一の注意点は、

材料が1回分しかないため、2回目以降の練習には追加で材料を購入する、または作成した課題を分解して使い回す必要があること

です。

費用をなるべく抑えるために、私は作成した課題を分解しながら練習を続けました。

インターネット購入がおすすめな理由とコスパ比較

技能試験対策セットはインターネット購入が圧倒的におすすめです。

実店舗では品揃えが限られており、比較検討しにくい

というデメリットがあります。

インターネットなら複数のメーカーの商品を比較でき、レビューを参考にして自分に合ったセットを選ぶことが可能。

価格面でも、インターネット購入の方が実店舗より10〜20%程度安く購入できることが多いのでおすすめです。

また、重い工具や大量の材料を自宅まで配送してもらえるのも大きなメリットです。

購入のタイミングとしては、筆記試験合格発表後すぐに注文すれば、技能試験までの期間を最大限活用できます。

技能試験の練習で押さえるべき5つのポイント

技能試験合格のためには、基本作業を確実にマスターすることが重要です。

複雑な課題も、結局は基本的な作業の組み合わせで構成されています。

私が練習で特に重点を置いた5つのポイントは、すべての課題に共通する必須技術です。

これらをしっかり身につければ、どの課題が出題されても落ち着いて対応できるようになります。

初心者がつまずきやすい部分でもあるので、丁寧に練習を重ねてください。

ケーブルストリップの正確な剥き方をマスター

電線の被覆を剥く作業は、技能試験の基本中の基本です。

剥き寸法が不適切だと欠陥になってしまうため注意しましょう。

VVFケーブルの外装を剥く場合は、ケーブルストリッパーを使って約10cmの長さで剥きます。

電線の絶縁被覆を剥く寸法は接続方法によって異なります。

リングスリーブなら約2cm、差込形コネクタなら器具の指示通りです。

私が最初に苦労したのは、ケーブルストリッパーの力加減で、強すぎると芯線を傷つけてしまいます。

何度も練習して、

スムーズに、かつ芯線を傷つけずに被覆だけを剥ける感覚

を身につけましょう。

正確な剥き作業ができるようになれば、作業スピードも上がり時間短縮につながります。

リングスリーブと差込形コネクタの使い分け

電線の接続には主にリングスリーブと差込形コネクタの2種類が使われます。

リングスリーブは圧着工具で電線を圧着する方法で、太い電線や複数の電線を接続する際に使用される。

差込形コネクタは電線を差し込むだけで接続できる便利な器具で、細い電線の接続に使用される。

試験では課題ごとにどちらを使うか指定されているため、複線図を見て正しく判断する必要があります。

私が注意したポイントは、

リングスリーブの圧着時に刻印の向きと圧着マークを間違えないこと

です。

圧着工具に「小」「中」「大」の印があるので、適切な個所を使って圧着しましょう。

差込形コネクタは、電線の剥き寸法を守り、しっかり奥まで差し込むことが重要です。

ランプレセプタクルとアウトレットボックスの施工技術

ランプレセプタクルは照明器具を取り付けるための器具で、多くの課題に登場します。

電線をランプレセプタクルに接続する際は、芯線を器具の端子に巻き付けてネジで固定します。

巻き方は時計回り(右回り)にすることが重要で、反対に巻くとネジを締めたときに電線が外れてしまいます。

アウトレットボックスは、複数の電線を収納するための金属製の箱です。

ボックス内で電線を接続してからランプレセプタクルやコンセントを取り付けるという手順になります。

私が練習で苦労したのは、ボックス内の電線をきれいに収める作業でした。

電線が多いとごちゃごちゃになりがちですが、接続部分をボックスの奥に配置し、器具につながる電線を手前に出すと整理しやすくなります。

電線の接続と圧着ミスを防ぐチェック方法

電線の接続ミスは不合格の原因として最も多い欠陥です。

複線図通りに正確に接続できているか、作業中と完成後の両方でチェックする習慣が大切です。

私が実践したチェック方法は、

接続する前に電線をまとめて並べ、複線図と照らし合わせて確認すること

です。

圧着工具や差し込みコネクタの接続は最後にまとめて行いましょう。

特に3路スイッチの配線は複雑なので、慎重に確認しないと間違えやすい部分です。

リングスリーブの圧着後は、軽く引っ張って電線が抜けないか確認しましょう。

圧着が不十分だと電線が抜けてしまい、これも欠陥になります。

また、圧着工具の刻印が正しく表示されているかも必ず確認してください。

繰り返し練習で時間短縮を実現する方法

時間短縮は繰り返し練習によってのみ達成できます。

最初は1時間以上かかっていた作業も、10回、20回と練習を重ねるうちに自然と速くなりました。

私が実践した時間短縮の裏技は、

「自分の掌の大きさを把握しておいて長さを計る」「使用する工具で長さを計る」

の2つです。

ケーブルを10cm分折り返す、リングスリーブ接続分の被覆を剥く、などの作業時に

いちいちスケールを使っては時間がかかってしまいます。

そこで私は、

自分の掌でケーブルを握り、折り返すと丁度10cmになる!!スケールを使わずに折り返し分の長さを決定する

使用するペンチの幅2つ分の被覆を剥けば丁度2cmになる!!スケールを使わずに被覆を剥く箇所に印をつける

という裏技テクニックを実践。

この裏技テクニックを使うようになってから10分程度時間を短縮することができました。

何度も練習しているのに時間が足りない!という方は是非参考にしてみてください。

独学での技能試験勉強法【段階別スケジュール】

技能試験の独学では、段階的に学習を進めることが合格への近道です。

筆記試験合格から技能試験までは通常2ヶ月程度の期間があります。

この期間を4つの段階に分けて、計画的に練習を進めていくことが重要です。

私が実践したスケジュールは、基礎から応用へと無理なくステップアップできる構成になっています。

各段階で達成すべき目標を明確にすることで、モチベーションを維持しながら学習を続けられるのでおすすめです。

筆記試験合格後すぐに始める準備(1週目)

筆記試験の合格発表を待たずに、試験直後から準備を始めることをおすすめします。

私は筆記試験終了後、自己採点で合格を確信していたため、すぐに技能試験対策セットを注文しました。

1週目は工具の使い方に慣れることと、基本的な電線の扱いを練習します。

ケーブルストリッパーやリングスリーブ用圧着工具など、初めて使う工具の操作感を体で覚えることが目標です。

この段階では課題に取り組む必要はなく、VVFケーブルの剥き方や電線の切断など、基本動作だけを反復練習します。

また、13種類の候補問題の複線図をすべて描いてみて、どの課題がどのような構成なのかを把握します。

1週目で基礎を固めておけば、2週目からの本格的な練習にスムーズに入れるのです。

基本作業の習得と複線図練習(2〜3週目)

2週目からは実際に簡単な課題を完成させる練習に入ります。

まず取り組むべきは、課題1や課題2といった基本的な配線で構成された課題です。

この段階では時間を気にせず、正確に丁寧に作業することを最優させましょう。

複線図を描いて、電線を準備し、接続して、器具に取り付ける

という一連の流れを体で覚えます。

私は2週目に課題1〜5まで各1回ずつ練習し、3週目に同じ課題をもう1回ずつ練習しました。

2回目の練習では1回目よりも確実に作業がスムーズになり、自信がついてくるはず。

この時期に欠陥判断基準もしっかり確認し、自分の作品に欠陥がないかチェックする習慣をつけておきましょう。

13課題の反復練習で完成度を高める(4〜6週目)

4週目からは残りの課題6〜13に取り組みます。

これらには3路スイッチやタイムスイッチなど、やや複雑な要素が含まれています。

私は4週目に課題6〜10を練習し、5週目に課題11〜13を練習しました。

すべての課題を一通り経験した後、6週目は苦手な課題を重点的に練習する期間とすることで効率的に練習を進めることができます。

私の場合は3路スイッチを含む課題7と、タイムスイッチの課題10が苦手だったので、それぞれ3回ずつ練習しました。

この段階では、時間を測りながら練習し、40分以内に完成させることを目標にします。

6週間の練習を終えた頃には、どの課題が出題されても自信を持って取り組める実力がついているはずです。

本番直前の総仕上げと時間配分確認(試験1週間前)

試験1週間前は、新しい材料を使った練習は控え、これまでの復習に集中します。

複線図を何度も描いて描き間違いがないか確認する、欠陥判断基準を再度チェックし自分が陥りやすいミスを再確認する、など

確認する期間にするといいでしょう。

私は試験3日前に、本番と同じ条件でシミュレーション練習を行いました。

ランダムに選んだ課題を、タイマーをセットして40分で完成させる練習です。

この段階で40分以内に完成させることができれば、本番でも問題ありません。

技能試験合格後の実践!自宅でできる電気工事

電気工事士資格を取得すると、自宅の電気工事を自分で行えるようになります。

照明の新設、コンセントの新設、人感センサーの後付け、などいろんな電気工事DIYに挑戦しました。

試験とは違い制限時間が決まっていないので、自分のペースで自分の思い通りの工事ができるのでめちゃくちゃ楽しい。

電気工事の基本を理解しているので、

「この接続は危ない」「このような配線図にすれば問題ない」

と自信を持って作業を進めることが可能です。

これから紹介する3つの実例は、私が実際に行った電気工事で、DIYとして取り組みやすいものです。

DIYで照明器具を新設した実例紹介

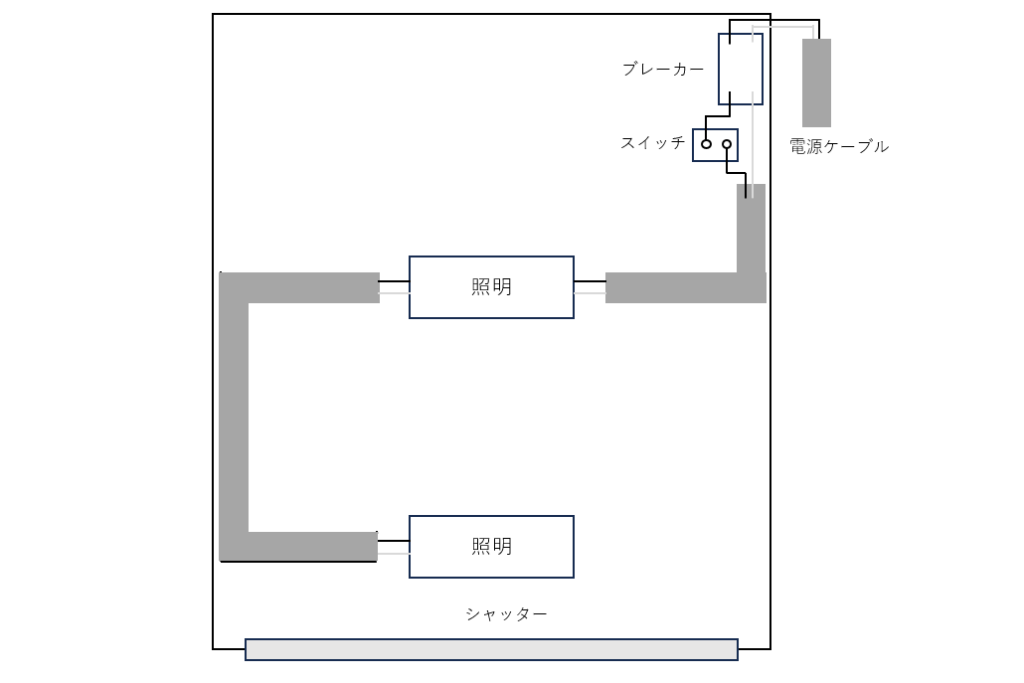

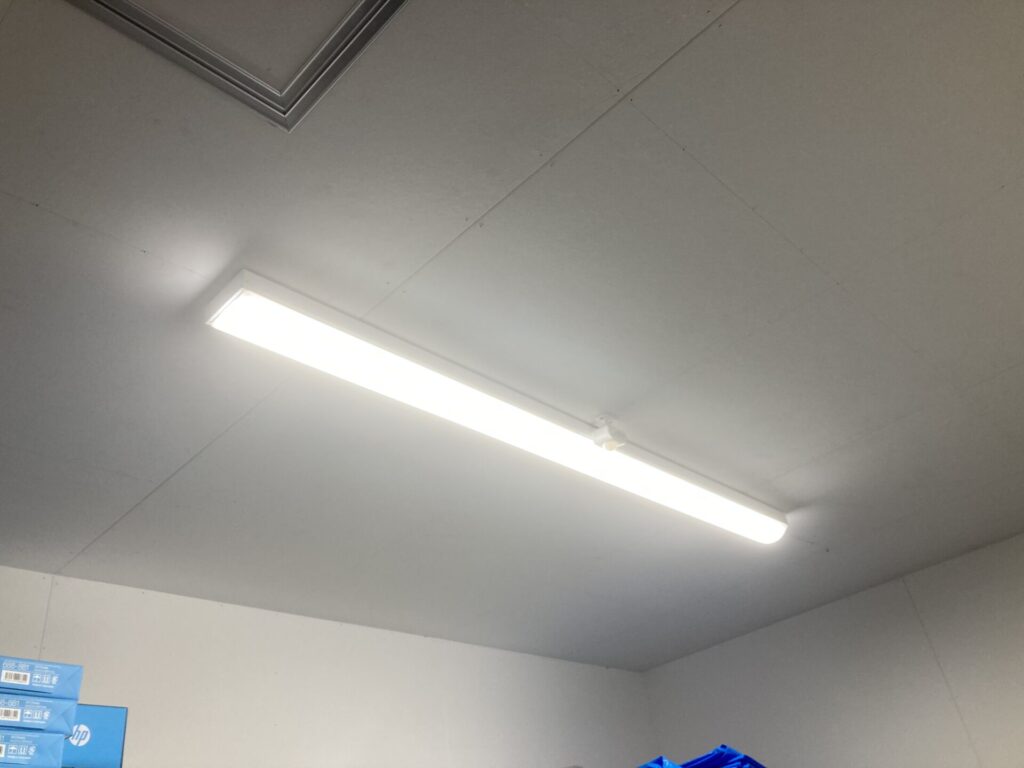

自宅のカスケードガレージにLED照明を新設しました。

こんな感じ

主幹ブレーカー、照明までの配線、照明への接続、など

全ての工程をDIYで施工。

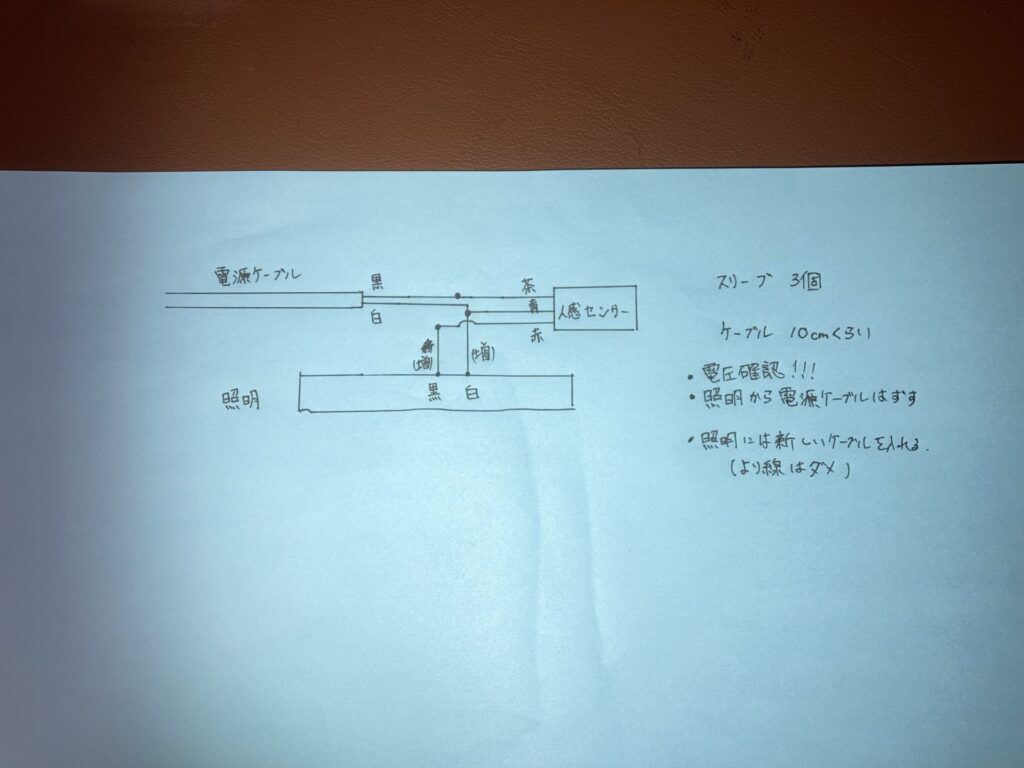

このとき作成した配線図がこちら

照明の配線やブレーカーの接続は技能試験で学んだ内容ですが、

どのようにケーブルを敷設し固定するか、は全くの未体験。

試行錯誤してなんとか完成

業者に依頼すれば4〜5万円かかる工事を、材料費の約5千円だけで実現できたのです。

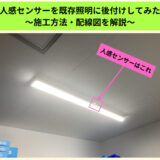

人感センサーの後付け

土間のLED照明に人感センサーを後付けするDIYに挑戦。

我が家の土間は

両手に荷物を持って出入りすることが多いので照明を点けるのがめんどくさい、かつ電気の消し忘れが多々発生する

という問題を抱えていました。

こんな問題を解決するために思いついたのが、「人感センサーの後付け」です。

施工中の様子がこちら

照明の配線を外し、人感センサーを割り込ませるイメージです。

このとき描いた配線図がこちら

技能試験で勉強した内容で設計可能

完成がこちら

「人感センサーが後付けされてる!!」なんて気づかないくらい自然に施工できたかなと思います。

関連記事「人感センサーを後付けしてみた」では、施工方法や配線図が紹介されています。

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

【電気DIY】人感センサーを既存照明に後付け~施工方法・配線図を解説~

自作太陽光発電システム導入の経験談

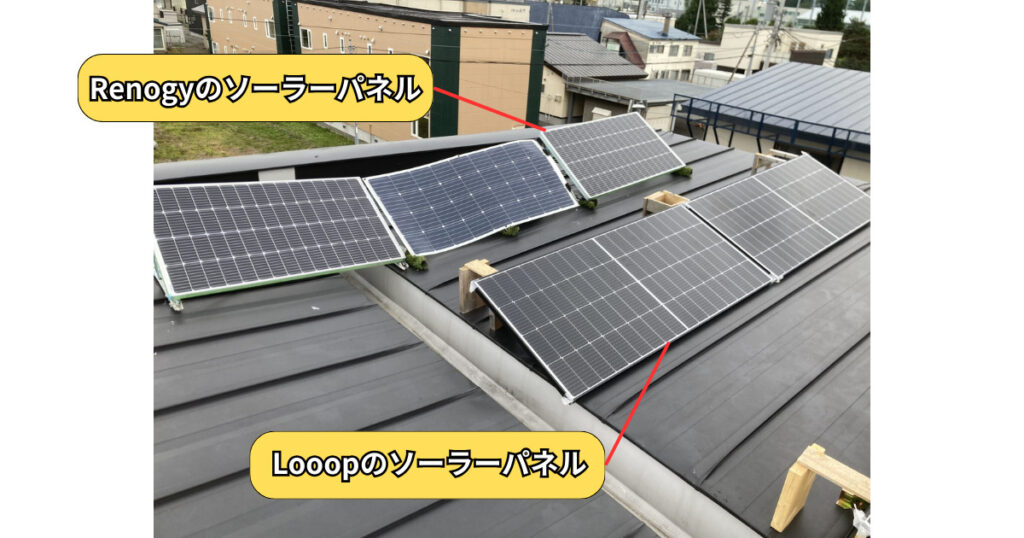

電気工事士の資格を活かした最大のプロジェクトが、小規模太陽光発電システムの設置です。

ソーラーパネル、チャージコントローラー、バッテリー、インバーターを組み合わせた独立型システムを構築しました。

こんな感じ

インバーターから出力される交流100Vを電源切替器に入力し、「電力会社の電気」と「太陽光発電の電気」をブレーカーで切り替えられる仕様にしました。

電源切替器付分電盤の設置はさすがに電気工事屋さんに依頼しましたが、設計と図面は自分で作成。

自作太陽光発電システムを導入してから月額10000円程度かかっていた電気代が、たったの3000円まで節電することに成功しました。

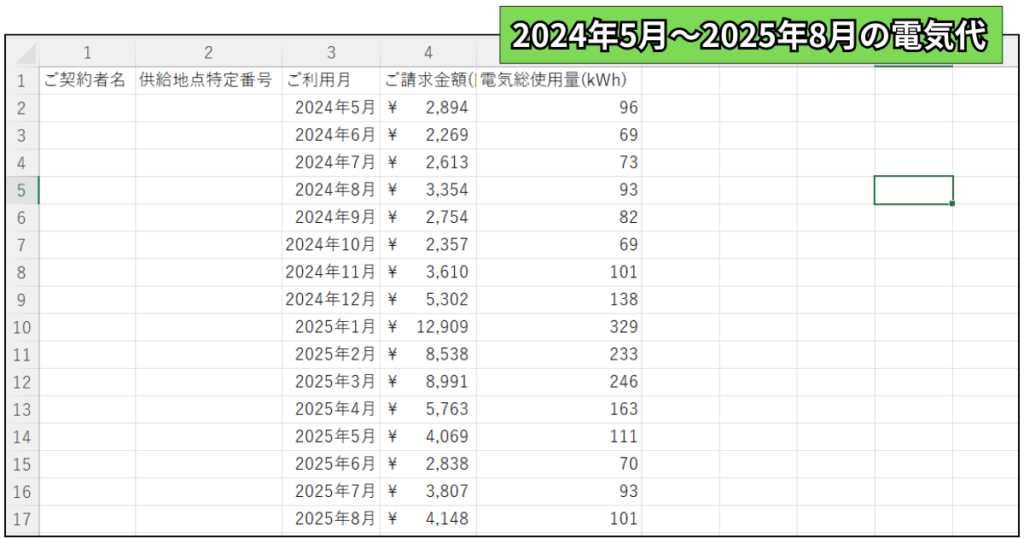

我が家の電気代がこちら

電気工事士の知識があったからこそ、安全に自作できたプロジェクトでした。

独学で技能試験に挑む人のよくある質問Q&A

技能試験の独学に挑戦する方から、よく寄せられる質問に答えていきます。

私も独学で合格するまでは同じような不安や疑問を抱えていました。

特に初めて電気工事に触れる方は、工具や材料の選び方、練習回数の目安など、わからないことだらけだと思います。

ここでは、私の経験をもとに、多くの人が気になる3つの質問に具体的に回答します。

これから独学で挑戦する方の参考になれば幸いです。

工具は何を揃えれば良いですか?

技能試験に必要な工具は、

ケーブルストリッパー、圧着工具、ドライバー、ペンチ、ウォーターポンププライヤー、スケール、ナイフの7種類

です。

最も重要なのはケーブルストリッパーと圧着工具で、この2つの品質が作業の正確性に直結します。

私は技能試験対策セットに含まれていた工具を使用しましたが、すべて実用的な品質でした。

個別に購入する場合は、ケーブルストリッパーは約3,000円、圧着工具は約4,000円程度の製品がおすすめです。

安すぎる工具は精度が低く、練習効率が悪くなるだけでなく、本番で失敗するリスクもあります。

ドライバーはプラスとマイナスの両方が必要で、サイズは2番(中型)が使いやすいです。

これらの工具は試験後も実際の電気工事で使い続けられるため、ある程度品質の良いものを選ぶことをおすすめします。

練習用材料は何回分必要ですか?

練習用材料は、

最低でも13課題を各2回ずつ練習できる量が必要

です。

1回の練習では正確な技術が身につかず、2回目以降で初めて自信を持って作業できるようになります。

私の場合は1回分の材料セットを購入し、2回目の練習は完成させた課題を分解して使い回しました。追加で購入した材料はケーブルくらいです。

経済的に余裕がある方は、3回分の材料を用意すれば、より確実に技術を習得できるでしょう。

ただし、材料が多すぎても使い切れない可能性があるため、まずは2回分で練習して、必要に応じて追加購入する方法が賢明です。

独学での合格率は実際どのくらいですか?

技能試験の全国平均合格率は約70%ですが、独学者に限定した正確な統計はありません。

しかし、

正しい勉強法で十分な練習をすれば、独学でも85%以上の確率で合格できる

と私は考えています。

私の周囲で独学で挑戦した5人のうち4人が一発合格しており、実感としても高い合格率です。

独学で不合格になる主な原因は、練習不足と欠陥判断基準の理解不足です。

逆に言えば、

13課題すべてを最低2回ずつ練習し、欠陥基準をしっかり学べば、合格は十分可能

です。

講習会に参加した場合の合格率が若干高いのは、講師による直接指導で欠陥を防げるためです。

しかし、

独学でも欠陥判断基準を熟読し、自分の作品を厳しくチェックする習慣をつければ、同等の合格率を達成できると私は考えます。

まとめ:電気工事士技能試験は正しい独学勉強法で必ず合格できる

電気工事士技能試験の独学合格は、決して難しいことではありません。

私は会社員として働きながら、1日1〜2時間の練習で一発合格を達成しました。

重要なのは、

適切な練習セットを選び、計画的なスケジュールで段階的に学習を進めること

です。

13種類の候補問題すべてを最低2回ずつ練習し、欠陥判断基準を完全に理解すれば、合格率は85%以上になります。

工具の使い方、複線図の書き方、電線の接続方法など、基本技術を確実にマスターしていきましょう。

独学の最大のメリットは、

自分のペースで学習でき、費用も講習会の半額以下に抑えられること

です。

私が使った技能試験対策セットは当時約2万円で、工具と材料がすべて揃っており、追加購入なしで合格レベルに到達できました。

合格後は、自宅の照明新設やコンセント増設、太陽光発電システムの導入など、様々な電気工事を自分で行えるようになりDIYライフを楽しんでいます。

あなたも今日から準備を始めて、新しい技術と資格を手に入れましょう。