「蓄電池を設置したいけど、うちのスペースで本当に大丈夫?」

そんな不安を抱えていませんか?

実は、蓄電池設置で最も多いトラブルが「設置後に分かったスペース不足」なんです。

我が家は

容量2.4kWhの車のバッテリーのような形状の蓄電池を実際に設置し、年間10万円の節電効果を実現

しています。

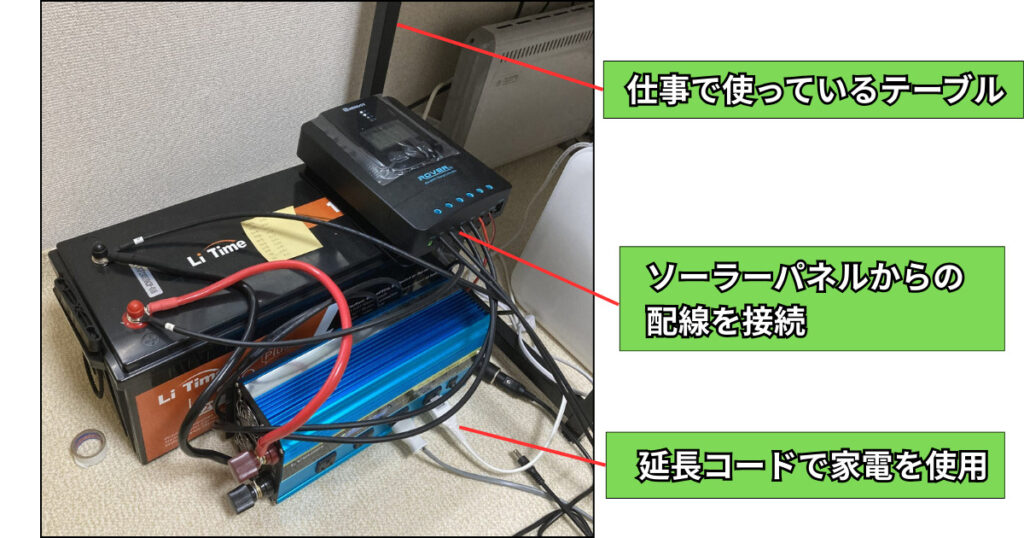

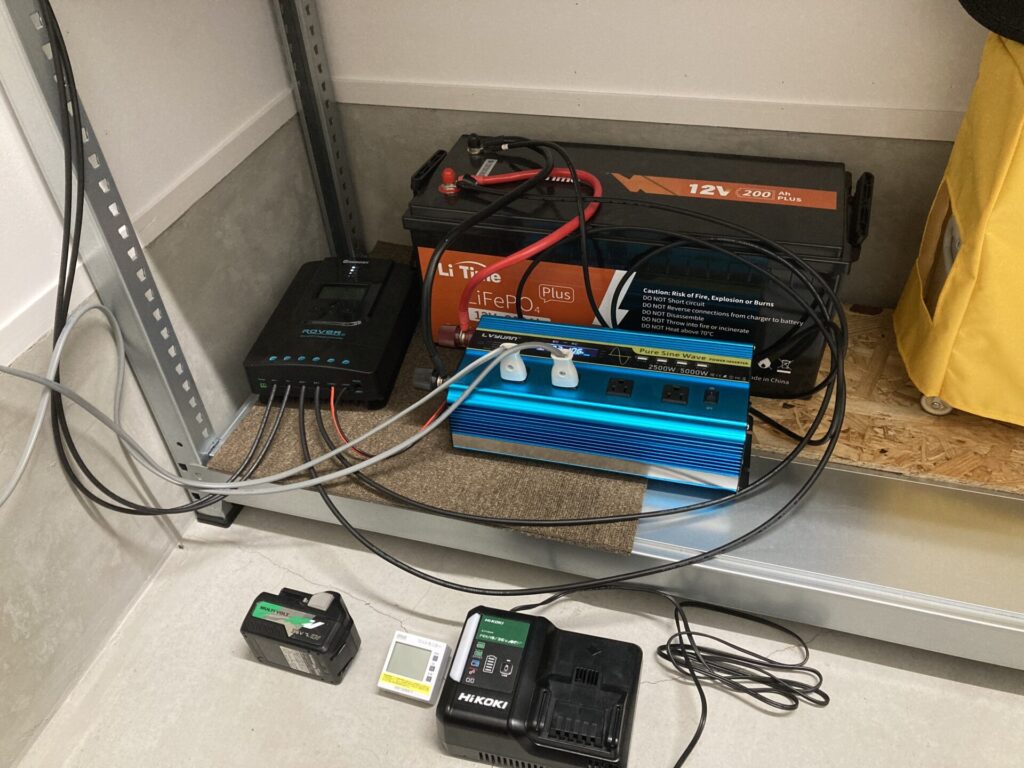

蓄電池導入当初は設置場所がなく、仕事部屋の床に直置きして運用していました。

こんな感じ

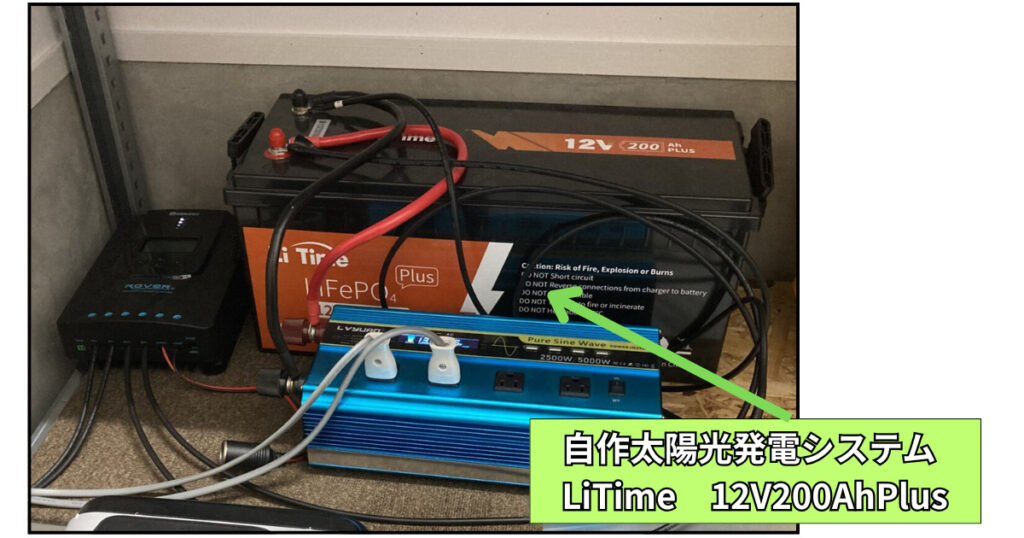

現在は大きめのラックに収納して運用しています。

この記事では、

実際に蓄電池を設置している私が「絶対に失敗しない3つのポイント」を実体験を元に完全解説

します。

読み終える頃には、

どのような場所に蓄電池を設置すればいいのか具体的にイメージできる

ようになっているはずです。

蓄電池の導入で迷っている方は是非参考にしてみてください。

目次

蓄電池設置に必要な基本スペース条件とは?【実測データ公開】

蓄電池を安全に設置するには、法律で決められたスペースの確保が絶対に必要です。

電気事業法により、操作や点検のための空間が厳格に定められています。

実際に2.4kWh蓄電池を設置した経験から、基本的なスペース条件を詳しく解説します。

適切な設置スペースを確保することで、長期間安全に蓄電池を運用できるようになります。

操作・点検スペースの確保が必須(1.0m+0.6mの法的基準)

蓄電池の周囲には、操作用に1.0m、点検用に0.6mの空間を確保しなければなりません。

これは電気事業法で定められた法的な基準です。

私が2.4kWh蓄電池を設置する際も、前面に1.0mの操作スペース、側面と背面に0.6mずつの点検スペースを確保しました。

メンテナンス業者が安全に作業できるよう、この基準を守ることが蓄電池の長寿命化につながります。

2.4kWh蓄電池の実際のサイズと重量(実体験レポート)

車のバッテリーのような形状の2.4kWh蓄電池は、実際のサイズが幅532mm×奥行207mm×高さ216mmで重量は約20kgでした。

カタログ数値だけでは具体的なイメージをつかめない場合があります。

スケールを使って設置場所に十分なスペースがあるかどうか事前に確認しておきましょう。

また、搬入経路になる得る箇所(階段の幅や扉の開口部)の広さの確認も重要です。

設置前には実物大の段ボールで搬入経路を確認することをお勧めします。

基礎工事に必要な床面積の計算方法

蓄電池の基礎工事には、本体サイズの1.5倍程度の床面積が必要になります。

重量物である蓄電池を安全に支えるための構造計算が必要だからです。

2.4kWh蓄電池の場合、重量が20Kgと軽量なので床構造まで考える必要はありませんでした。

ただし、収納ラックの耐荷重が耐えられるかの確認は必要です。

収納ラックが倒れないよう蓄電池を一番下の段に設置し、バランスよく重量物を配置しています。

屋内設置vs屋外設置のスペース比較【失敗しないポイント1】

蓄電池の設置場所選びは、屋内と屋外でそれぞれ異なるスペース要件があります。

私は最終的に屋内設置を選択しましたが、両方のメリット・デメリットを十分検討した結果です。

生活スタイルに合った設置場所を選びましょう。

屋内設置のメリット・デメリットと必要面積

屋内設置の最大のメリットは、温度変化が少なく蓄電池の性能が安定することです。

外気温の影響を受けにくいため、年間を通じて高い充放電効率を維持できるからです。

必要面積は本体サイズ+法定スペースで約2.5㎡となります。

一方、屋内設置ではホコリによる汚れを防止するために換気設備の設置が必要です。

我が家では

24時間換気が設置されている土間に蓄電池を設置

しています。

屋外設置で注意すべき設置環境とスペース確保

屋外設置では防水・防塵対策が最も重要な課題となります。

雨水や砂埃が蓄電池の性能低下や故障の原因となるからです。

設置には屋根付きの専用スペースが必要で、本体周囲に1.5m以上の余裕を持たせることが推奨されます。

実際に近隣の設置事例を調査したところ、屋外カバーや基礎の高さ調整で追加費用が20万円程度発生していました。

メンテナンスアクセスも考慮し、作業員が安全に点検できる環境整備が必要です。

我が家が屋内設置を選んだ理由と実際の設置状況

最終的に屋内設置を選んだ理由は、長期的な維持費用を抑えられると判断したからです。

屋外設置と比較して、防水工事や定期的な外装メンテナンスが不要になるメリットがありました。

2.4kWh蓄電池の運用開始から4年経過していますが、故障やトラブルは一度も発生していません。

温度管理が適切にできているおかげで、期待通りの節電効果を維持できています。

蓄電池の設置場所選定で重視すべき3つの条件【失敗しないポイント2】

蓄電池の性能を最大限引き出すには、温度管理、メンテナンス性、配線効率の3つの条件を満たす場所を選ぶことが重要です。

これらの条件が揃わないと、せっかくの蓄電池も本来の力を発揮することができません。

多くの設置現場を見てきた経験から、失敗しない場所選びのポイントを解説します。

温度管理(推奨温度0°C〜30°C)と換気スペースの確保

蓄電池は温度管理が性能に直結する精密機器です。

推奨動作温度0°C〜30°Cを維持することで、最適な充放電効率を維持することができます。

我が家の2.4kWh蓄電池設置場所は、

日が当たらない土間で夏は涼しく、冬は床暖で暖かい

という環境です。

蓄電池の設置場所に最適

適切な温度管理により、メーカー保証期間の10年間を通じて、初期性能の95%以上を維持できる見込みです。

メンテナンスアクセスの良さと作業スペース

定期点検やトラブル対応のとき、安全に作業できるスペース確保が必須です。

狭い場所での作業は事故のリスクが高まり、点検精度が低下してしまいます。

私は、

蓄電池の残量を確認をして、どの程度家電を使えるのか毎日チェック

しています。

確認しやすい場所に蓄電池があれば、毎日の点検も全く苦ではありません。

「蓄電池が過放電してしまった。。。過充電してしまった。。。」というときも

ぱぱっとすぐチャージコントローラーの設定を調整して問題を解決

しています。

日々のメンテナンスを自分でやりたい方は、蓄電池の設置場所をよく検討してください。

電源・配線ルートと設置コストの関係性

分電盤からの配線距離が短いほど、設置コストを大幅に抑えることができます。

配線工事費は距離に比例して増加し、20m以上になると追加費用が発生すると言われています。

我が家では

分電盤の真下に蓄電池を設置したので、配線工事費を5万円程度

ですみました。

また、蓄電池と電力会社の電気を切り替えできる「電源切替器付分電盤」を導入しています。

この配線のおかげで、蓄電池以外にもポータブル電源で照明やコンセントを使用することができます。

節電用としてポータブル電源をフル活用できる

関連記事「注文住宅でやっておくべき電気配線」では、実際に我が家で施工してもらった配線図やポイントを紹介しています。

参考 【note】注文住宅でやっておくべき電気配線

設置後の効果実証!年間10万円節電の実績データ【失敗しないポイント3】

適切なスペース条件で設置した2.4kWh蓄電池は、期待を上回る節電効果を発揮しています。

設置から4年間の運用していますが、

月額約8,000円、年間約10万円の電気代を削減

することができています。

停電時の備えとしても十分な性能を発揮し、1日に消費する電力をカバー

することも可能です。

正しく蓄電池を設置して、導入費用を抑えつつ大幅な電気代の削減を目指しましょう。

停電時1日分の電力確保で安心を実現

2.4kWh蓄電池は停電時に1日分の基本的な電力需要をぎりぎりカバーできる容量です。

冷蔵庫、照明、テレビ、スマートフォン充電など、最低限の必需品を24時間連続使用することができます。

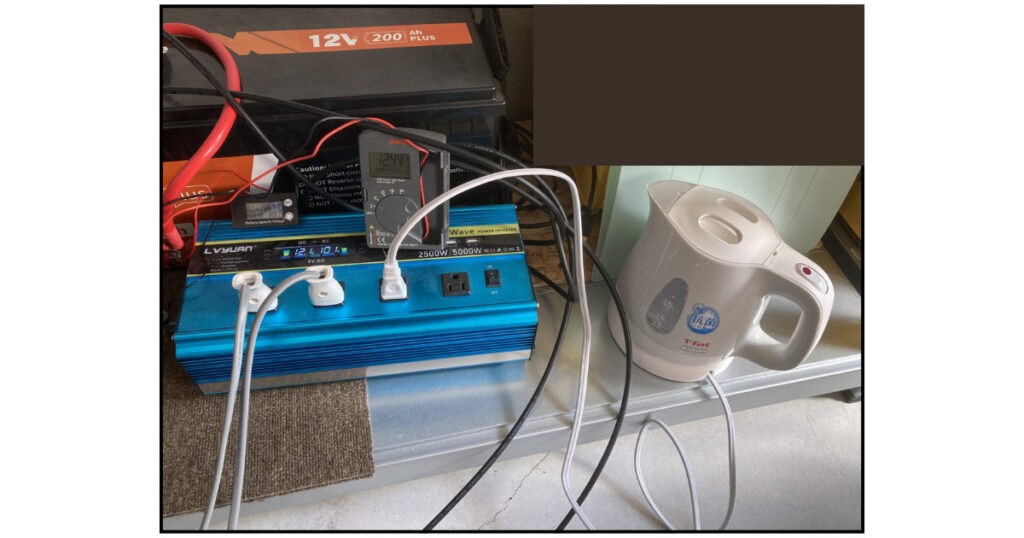

実際に満充電した蓄電池だけで生活してみたところ、

冷蔵庫200W、LED照明50W、テレビ100Wを同時使用し14時間以上の連続運転が可能

でした。

太陽光発電と組み合わせれば、稼働可能時間をさらに伸ばすことができます。

蓄電池だけで2日~3日間余裕をもって生活したいなら、容量10kWh~15kWhの蓄電池が必要です。

蓄電池でどれだけの時間電気を使用したいのか、どれだけの導入費用をかけられるのか、を検討しましょう

節電効果を最大化するスペース活用術

蓄電池の節電効果を最大化するには、設置スペース周辺の環境整備が重要です。

熱源から離れた場所に設置することで、冷却効率が向上し電力損失を最小限に抑えることができます。

我が家では、室温の変動が少ない土間に蓄電池を設置。

また、分電盤やソーラーパネルからの配線が土間に集中しているので配線やメンテナンスがしやすいというメリットがあります。

これらの工夫により、当初の想定を上回る年間10万円の節電効果を継続的に実現できています。

設置して分かった想定外のメリット・デメリット

実際に運用して分かった最大のメリットは、

電気代の見える化により家族全員の節電意識が向上したこと

です。

蓄電池の充放電状況をバッテリーモニターで数値で確認できるため、

計画的に電気を使うようになりました。

一方、想定外のデメリットとして、

設置スペースの湿度管理や電気の使い過ぎに伴う急な放電(停電)

です。

湿度が高くなる梅雨の時期には除湿器やドアの開け閉めで湿度調整を行わなければなりません。

また、天気が悪く発電量が低い日が続くと、十分な電気が蓄電されず電気を使っているときに放電(停電)してしまうこともあります。

それでも総合的には大満足の結果で、近隣の方々からも設置相談を受けることが多くなりました。

蓄電池設置のスペース条件でよくある質問と解決策

蓄電池の設置を検討される方から、スペースに関する様々な質問をいただきます。

限られた住宅スペースでの設置可能性や、賃貸住宅での対応方法など、実際的な悩みを抱えている方が多いようです。

実際の設置経験者として、よくある質問とその解決策を分かりやすく説明します。

適切な情報提供により、安心して蓄電池導入を検討していただけるはずです。

狭小住宅でも設置可能?最小限スペースでの設置事例

狭小住宅でも工夫次第で蓄電池の設置は十分可能です。

法定スペースを確保しながら、デッドスペースを有効活用することで解決することができます。

実際に賃貸戸建て住宅に2.4kWh蓄電池を設置した際、仕事をするデスク付近の床に蓄電池を設置。

蓄電池を覆うようにデスクを設置することで、蓄電池周辺のスペースを確保しながら収納スペースを広げる工夫をしていました。

工夫次第で設置スペース問題は解決できます。

邪魔だなぁと感じることはありましたが、

電気代が安くなり停電時電気が使えるメリットを考えると導入してよかった

と思います。

小さな住宅ほど蓄電池の恩恵は大きく、停電時の安心感は計り知れません。

賃貸住宅での設置可能性と大家への相談ポイント

賃貸住宅での蓄電池設置は、大家さんとの事前相談が重要です。

建物の構造に影響しない方法での設置提案をしましょう。

賃貸住宅での蓄電池設置は、

可搬型の小型蓄電池の導入がおすすめ

です。

小型といっても3kWh~6kWhの容量があれば大きな節電効果を得ることは十分可能。

大家さんへの相談時は、

原状回復の方法、設置による建物価値向上、火災保険の適用範囲を明確に説明

できるよう事前に準備しておきましょう。

適切な提案により、多くのケースで設置許可を得ることができています。

設置後の近隣トラブル回避法と騒音対策

蓄電池設置後の近隣トラブルで最も多いのは、冷却ファンからの騒音問題です。

屋外に蓄電池を設置している場合、深夜早朝の静かな時間帯に動作音が響いてしまう場合があります。

防音マットの設置や定期的な清掃メンテナンスにより、動作音を最小限に抑えるように心がけましょう。

我が家の場合、屋内蓄電池を屋内に設置していますが、防音マットを敷いているおかげで騒音が気になったことは一度もありません。

蓄電池導入の際は騒音問題を事前に対策しましょう。